Ключевые слова: поле Хиггса, бозон Хиггса, механизм Хиггса, конфайнмент.

Конец XIX и начало XX века ознаменовались технологическим бумом, иными словами – бумом изобретательства.

В процессе технического прорыва было выявлено множество принципиально новых природных эффектов и явлений, из которых не все были до конца понятными.

Одним из самых загадочных эффектов представлялся обнаруженный дефект массы.

Когда была открыта аннигиляция, то самым революционным выводом из этого события, с учетом эффекта дефекта массы, был вывод о возможности прямого преобразования вещества в энергию. И не дожидаясь исследования этих явлений в полном объеме, было постулировано, что любую частицу можно превратить в квант энергии соответствующей величины. И обратно. Более того, развивая эту идею, была создана квантовая теория поля, в которой вещество в форме жесткого кванта с неизменными параметрами, вообще не рассматривается. Вещественные частицы в этой теории являются сгустками энергии.

С философских позиций, процесс аннигиляции не вызывает непосредственного протеста, но тем не менее, все-таки настораживает. Аннигиляция напоминает процесс горения, самого обычного явления в природе. При горении происходит преобразование вещества, сопровождаемое выделением энергии и необратимым уничтожением огромного количества информации. Эта устойчивая связь горения с исчезновением информации, почему-то не стала объектом любопытства в современной науке.

Процесс горения, как правило, не обратим.

Возникает естественный вопрос: обратима ли аннигиляция?

Процесс, обратный аннигиляции,– процесс создания вещества из энергии,– с философских позиций представляется весьма сомнительным, и требующим всесторонней проверки и обоснования.

Действительно, всякое массивное вещество несет в себе определенную, внешнюю и внутреннюю информацию, и обладает различными физическими свойствами, которые обеспечиваются сложными природными процессами, гармонично встроенными в природные взаимодействия.

Каким образом, например, механизм гравитации возникнет из возмущенного, мало информативного физического вакуума, т.е. из электромагнитных квантов или из других переносчиков энергии, остается неясным и весьма сомнительным.

С момента признания взаимной инверсии вещества и энергии, официальной науке пришлось расширить определение энергии, известное ранее как способность совершать работу. В связи с этим произошло нечто невообразимое. Новый подход потребовал новых допущений, некоторые из которых не согласовываются с прежними философскими выводами. Мешающие законы философии отменили методом пренебрежения, что вообще очень странно. Теперь главенствующее положение в науке занимает всемогущий принцип инфляции.

Смысл инфляционного принципа очень прост – отказ от всех неугодных законов природы и введение новых, потребных авторам. Красочным примером применения принципа инфляции является теория Большого Взрыва.

В науке наступило торжество мистики. Ведущие академики РАН при закладке подмосковного коллайдера ВИКА бравировали намерениями воссоздать состояние вещества на каждой доле первых микросекунд после Большого Взрыва. И всё это они намерены узнать с помощью бозона Хиггса.

С тех пор, как наука перестала быть рыцарским и бескорыстным служением в поиске истины и превратилась из хобби в средство существования, т.е. стала заработком, к науке уже нельзя подходить со старыми мерками. Научный продукт стал товаром, а производители и распространители этого товара стали обычными рыночными дельцами, подверженными всем порокам рыночных отношений.

Методика анализа результатов столкновения релятивистских частиц в современных коллайдерах несет элемент гадания на кофейной гуще. Ошибиться легко. Еще легче ввести в заблуждение независимого эксперта.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, попытаемся получить представление о бозоне Хиггса не только на основе научной и справочной информации, а также с учетом, так называемого, человеческого фактора, т.е. максимально приближенное к реальности представление.

Начнем анализ собственно со Стандартной модели, в рамках которой и возникла идея бозона Хиггса.

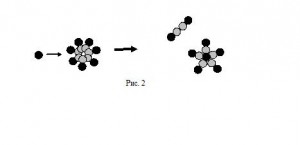

Догадки ученых о том, что нуклоны не являются истинно элементарными частицами, блестяще подтвердились уже при первых бомбардировках неподвижных мишеней релятивистскими протонами. В результате были получены первые частицы, которые можно определить как осколочные по отношению к нуклонам. Когда же были построены современные коллайдеры, количество таких,- осколочных,- частиц начало быстро расти.

Когда количество объектов деления протона перевалило за сотню (а сейчас их уже более 400 шт.), возникло желание выделить из них истинно элементарные частицы, т.е. те, которые уже ни на что не делятся.

Кроме эффекта расщепления нуклонов при столкновении, учеными предполагается возможность образования неизвестных элементарных частиц путем энергетической инверсии, т.е. прямым формированием частиц из гамма-квантов.

Считается, что попытка выделить элементарные частицы удалась. Кропотливый анализ огромного количества результатов столкновения разных релятивистских объектов, позволил создать гипотетические образы искомых элементарных частиц, и на их основе разработать Стандартную модель. Все эти элементарные частицы приведены в описании Стандартной модели. Не будем её переписывать.

Теперь, казалось бы, с помощью этой Модели можно создать таблицу, отдаленное подобие таблицы Менделеева. В этой таблице можно было бы классифицировать все, а их более 400, известные осколочные частицы. И еще множество ячеек этой таблицы должны остаться не заполненными. Для каждой заполненной ячейки можно привести комбинацию элементарных частиц, образующих данную частицу.

Однако никто не спешит создавать такую таблицу, видимо, она не очень нужна. Дело в том, что подавляющее большинство осколков являются короткоживущими и в свою очередь распадающимися. Кроме того, некоторые элементарные частицы, похоже, не могут существовать обособленно, т.е. в чистом виде в природе не существуют.

Так или иначе, Стандартную модель представили обществу без сводной таблицы осколочных элементов. Авторы ограничились описанием 61 избранной частицы.

Авторы Стандартной модели довольно давно ведут одностороннюю дискуссию, т.е. сами с собою, о завершенности своей теории, представляя её научной общественности как самую успешную из всех подобных теорий. Завершающим штрихом фундаментальной Стандартной модели было назначено экспериментальное обнаружение бозона Хиггса, этот факт должен послужить беспрекословным обоснованием теории.

Таким образом, фактор мотивации для обнаружения бозона Хиггса достаточно значимый.

Как же возникла идея экзотичного бозона Хиггса?

Самым естественным образом. Всякая законченная модель должна позволять оценивать свою полноту и границы своей применимости.

Питер Хиггс на первых этапах разработки обратил внимание на неполноту Модели в плане охвата существующих природных сил. Действительно, на тот момент в Модели отсутствовала сила инерции.

Следуя логике Стандартной модели, в которой все взаимодействия реализуются специализированными частицами, Хиггс постулировал существование ещё одной такой частицы, ответственной за формирование инертной массы вещественных объектов Вселенной.

Вот, именно этот момент — связь взаимодействия с наличием специализированной частицы, подается как теоретическая неизбежность существования бозона Хиггса, которая якобы следует из Стандартной модели.

Ничего подобного из Стандартной модели конечно не следует. Из самых общих соображений, никак не связанных со Стандартной моделью, следует, что в природе действует некий механизм, реализующий силу инерции – вот и всё. Если теперь принять, что этот механизм реализуется частицей, то это и будет якобы следствием Стандартной модели. Этого предположения оказалось вполне достаточно, чтобы с помощью дополнительных, уже целевых предположений создать гипотетический образ – модель полевого бозона Хиггса.

В этом месте требуется пояснение. Дело в том, что бозон, задуманный Хиггсом, и тот, который триумфально обнаружили в ЦЕРНе, совсем не одно и то же.

Так вот, чтобы не способствовать искусно создаваемой путанице, будем называть бозон, изначально задуманный Хиггсом, полевым бозоном, а обнаруженный в ЦЕРНе – просто бозоном Хиггса или тяжелым бозоном Хиггса.

Примеряя эту гипотетическую частицу к необычным функциям инерции, ученые пришли к выводу, что частица должна образовывать непрерывное поле, т.е. занимать всё пространство, а не взаимодействовать избирательно с отдельной вещественной частицей. В этом случае однозначно не существуют локализованные источники полевых бозонов.

А из всего этого следует, что полевой бозон должен формировать не дискретное поле, а непрерывную среду, которая и создает образ фиктивных масс частиц. Вот здесь и становится понятной аналогия с ветром и парусами. Действительно, ветер никак не входит в конструкцию парусника, но определяет тягу парусов в зависимости от их площади и конструкции.

Чем дальше приспосабливали полевой бозон Хиггса под необычные свойства инерции, тем экзотичнее он становился.

Вот этот процесс мысленной подгонки параметров бозона под известные свойства силы инерции и преподносится под флагом «из теории следует». На самом деле не из теории, а из опыта. Казалось бы, какая разница как сформулировать? Однако разница огромная.

Теоретический вывод предполагает логически обоснованный прогноз, который требует экспериментального подтверждения.

Подбор свойств полевого бозона Хиггса под проявления инерции — к теоретическим выводам отношения не имеет. Гипотетический подбор – он и есть гипотетический подбор по интуиции на основании практического опыта.

Идея была понятна – необходимо придумать частицу, которая реализовала бы все известные проявления инерции. Но аналога не было. Пришлось фантазировать. Называть эти фантазии авторов следствием теории не корректно. Но спекуляции с присвоением всяким идеям статуса теории стали уже повсеместными. За теории платят охотнее и больше.

Если идея неверна, то в процессе её подгонки под реальные факты неизбежно возникают непреодолимые трудности. И они начались. Чтобы их преодолеть пришлось обратиться к помощи реликтовой инфляции.

Авторы инфляционного принципа, создав учение о Большом Взрыве, поспешили объявить инфляцию ушедшей в безвозвратное прошлое. Смысл их заявления понятен, но уловка не удалась. Джин уже выпущен из кувшина.

Вот и для преодоления возникших противоречий в процессе подгонки свойств полевого бозона Хиггса под существующие реалии, пришлось ввести локальное, спонтанное нарушение природного закона, закона сохранения массы. А чтобы это нарушение не раздражало научную, и не научную, общественность, его закамуфлировали под нарушение симметрии, потому что кому какое дело до нарушения какой-то симметрии. Симметрии нарушаются сплошь и рядом.

Симметрия – это изначально геометрическое понятие, приспособленное с некоторых пор математиками для своих самых разнообразных нужд, — и ставшее излишне модным.

Сейчас, в самом общем смысле симметрия означает инвариантность структуры объекта относительно некоторых его преобразований (Википедия).

Найденные, описывающие природу уравнения часто не меняются, если проделать над ними определенные операции. Когда это происходит, говорят, что уравнения обладают симметрией.

Пример: Система обладает калибровочной симметрией, если ее существенные свойства остаются неизменными при изменении уровня, масштаба или значения некоторой физической величины. Так в физике работа зависит от разности высот, а не от абсолютной высоты; напряжение — от разности потенциалов, а не от их абсолютных величин и др.

Всякий закон сохранения можно заявить законом сохранения симметрии. Но эта классификация принижает статус закона сохранения, т.к. этот прием предполагает, что суть закона является следствием симметрии, что в корне не верно, но именно в этом пытаются всех убедить авторы «фундаментальных» симметрий.

Всякая стабильность может быть рассмотрена как локальный инвариант, и после этого может быть представлена в терминах симметрии.

Ссылки на симметрию совершенно недопустимы, если при этом не указываются преобразования, относительно которых рассматривается симметрия. А такие ссылки, без указания соответствующих преобразований, приводятся очень часто.

Таким образом, все характеристики и параметры полевого бозона Хиггса, которые будут представлены ниже, это плод фантазии авторов. Хотелось бы, чтобы эти фантазии, были в рамках практических наработок, а также в рамках самых общих философских ограничений. Но в данном случае это условие не выполняется.

Учитывая все изложенные обстоятельства, будем анализировать предоставляемую информацию о бозоне Хиггса с предвзятым недоверием.

«Подвергай всё сомнению».

Вот, как начинается одна из обзорных статей в Интернете, популяризирующих идею Хиггса.

Цитата. «Бозон Хиггса – элементарная частица, природу которой очень сложно постичь без предварительной подготовки и понимания основных физических и астрономических законов Вселенной». Конец цитаты.

Переведем с русского на русский.

«Знакомясь с информацией о бозоне Хиггса, не пытайтесь проверять её, всё равно ничего не поймете. Доверяйте выводам специалистов-популяризаторов». Конец перевода.

Имея дело с намеренной фальсификацией, не имеет смысла анализировать лукавые обоснования авторов. Несостоятельность заумных, необоснованных математических формул обычно можно выявить на основе здравого смысла, опирающегося на общеизвестные достижения философии, и с помощью простейшего анализа для особых точек.

Отличительной чертой философского подхода является то, что философия рассматривает все законы природы взаимосвязано с всеобщей вселенской гармонией. Именно по этой причине многие философские положения имеют ограничительный характер. Ученых, обладающих узким кругозором, эта особенность раздражает, и они помыкают ограничениями философии, порождая этим абсурдные идеи, в угоду своим примитивным представлениям.

Итак, что нам сообщает Стандартная модель о бозоне Хиггса в официальных справочниках и в статьях многочисленных продолжателей Хиггса.

Информация из Википедии.

«Бозо́н Хи́ггса, Хи́ггсовский бозо́н, хиггсо́н (англ. Higgs boson) — элементарная частица (бозон), квант поля Хиггса, с необходимостью возникающая в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. В рамках этой модели отвечает за инертную массу элементарных частиц. По построению хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть обладает нулевым спином». Конец цитаты.

Чтобы не отвлекать читателя на обращение к справочникам, сообщим, что под мудреным названием «хиггсовский механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии» подразумевается непреодолимая без бозона Хиггса в рамках Стандартной Модели ситуация, в которой бозон Хиггса наделяет всевозможные частицы массами так хитроумно, что переносчик электромагнитного взаимодействия фотон остается безмассовым, и может перемещаться на какие угодно расстояния, в то время как переносчик слабого взаимодействия реализуется массивными частицами, что ограничивает радиус этого взаимодействия субъядерными масштабами. Таким образом, при помощи бозона Хиггса реализуется нарушение электрослабой симметрии, делающее электромагнитное и слабое взаимодействие настолько непохожими друг на друга.

Это о полевом бозоне Хиггса.

Теперь информация из сайта Элементы.

«4 июля 2012 года на специальном семинаре в ЦЕРНе было объявлено об открытии хиггсовского бозона на Большом адронном коллайдере. Эта частица — отголосок нарушения электрослабой симметрии — кардинального преобразования нашей Вселенной, случившегося в эпоху ее «горячей юности» — была предсказана теоретиками еще полвека назад». Конец цитаты. Это уже о тяжелом, уникальном бозоне Хиггса.

А вот, что сообщает Тим Барклоу, экспериментальный физик из команды ATLAS, который работает в Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэндфордского университета, см. [Ленту новостей из Элементов].

«Идея Хиггса состояла в том, что Вселенная погружена в невидимое поле, подобное магнитному. Каждая частица ощущает это поле — теперь известное как поле Хиггса, — но в разной степени. Если частица может свободно перемещаться в этом поле с минимальным взаимодействием, значит, она имеет минимальную массу. Альтернативно, если частица будет взаимодействовать с полем Хиггса в значительной степени, то у нее более высокая масса». Конец цитаты. Это уже о полевом бозоне Хиггса.

Невидимое поле – это, видимо, издержка перевода, похоже, Барклоу имел в виду неведомое поле.

Приостановимся на этом, и попытаемся осознать, что же нам предлагается в образе бозона Хиггса.

Приведенные свойства полевого бозона Хиггса это постулируемые ожидания. А что же обнаружили в ЦЕРНе? Обнаружили некоторое событие, которое достаточно стабильно повторяется при некоторой конкретной энергии столкновения протонов (125 ГэВ), и сопровождается излучением двух противонаправленных, якобы гамма-квантов. Почему якобы? А потому, что нам не сообщают, могут ли использованные датчики отличить гамма-квант от релятивистской частицы. Кроме того, для элементарной частицы, каковой должен быть бозон Хиггса, допустимо превращаться в гамма-кванты только в результате полной аннигиляции. Однако об аннигиляции речи не идет, т.к. нет антибозона (пока нет). Кроме того, тяжелый бозон Хиггса имеет возможность распадаться на два Z-бозона с последующим распадом на четыре лептона (на электроны или мюоны), как повезет.

О каком распаде может идти речь, если все частицы Стандартной модели принципиально являются элементарными, т.е. не распадающимися. Почему при энергии столкновения протонов в 125 ГэВ, и только при этой энергии, происходит материализация одного вещественного бозона Хиггса, спрашивать неприлично, т.к. квантовая теория причинно-следственными связями не занимается, теория просто описывает конечный результат происходящего.

Цитата. «Мне кажется весьма вероятным, что когда-нибудь в будущем появится улучшенная квантовая механика, в которой будет содержаться возврат к причинности… П. Дирак» Конец цитаты. Это мечта-надежда одного из основоположников квантовой теории. Такая теория еще не появилась, а существующая теория уже пытается объявить себя фундаментальной, т.е. непререкаемой и вечной.

Итак, интенсивность взаимодействия поля Хиггса с каждым вещественным объектом Вселенной определяет величину инертной массы объекта, но этой массы в объектах нет. Таким образом, интенсивность взаимодействия с полем Хиггса является мерой фиктивной массы инерции, т.е. перед нами своеобразная имитация.

Вещественные частицы проявляют свои инерционные свойства в любой точке пространства и в любое время. Это означает, что поле Хиггса непрерывно заполняет всё пространство и стабильно во времени. Получается, что, либо поле Хиггса само по себе является физическим вакуумом, либо поле Хиггса является одним из проявлений физического вакуума. Об этом в Стандартной модели — ни слова.

Полевой бозон Хиггса, как все безмассовые бозоны, перемещается в пространстве со скоростью света. Пока речь идет об одном бозоне, это свойство проблем как бы не вызывает. Но вопрос возникает к полю Хиггса. В каком направлении движется каждый бозон поля. Авторы нам сообщают, что поле (среда) Хиггса характеризуется полем скоростей. Очень интересно, как распределены эти скорости по направлению. Нет оснований для выделения какого-либо одного из направлений. Значит, бозоны среды движутся во всех направлениях изотропно. Тогда возникает следующий вопрос – сколько же в пространстве направлений. Если направления не квантовать, то их неограниченное количество. Однако Стандартная модель это модель квантовая. Вот только квант телесного угла в Стандартной модели до сих пор не определен. Как только квант станет известным, количество направлений тоже будет известно, и это будет фундаментальная константа.

Но как среда, состоящая из бозонов, может двигаться сразу во всех направлениях со скоростью света? Об этом можно было бы спросить у Кумина А.М., т.к. он занимается разработкой (придумыванием) именно таких сред, но авторы Стандартной модели, похоже, с ним не консультировались.

К тому же, Кумин пытается сформировать с помощью своих бозонов фиктивное поле гравитации, а вовсе не инерции, и у него, как он заявляет, нечто похожее получается [4]. Однако авторы Стандартной модели к этому еще не подошли.

Несмотря на отсутствие у фиктивной массы внешних полей, для формирования фиктивных масс с помощью бозонов, в составе вещественных частиц должен быть некий материальный признак, определяющий интенсивность взаимодействия с бозонной средой. И судя по тому, что нам известно о свойствах двух видов массы (гравитационной и инертной), которые эквивалентны, общий признак у них должен быть. Вот, этот общий признак массы в вещественных частицах, авторов бозона Хиггса, видимо, и не устраивает.

Действительно, если есть материальный признак, определяющий интенсивность взаимодействия с бозоном Хиггса, то чем он отличается от признака массы гравитации, или массы вообще. Получается, что информация об инертной массе частицы заложена в каждой частице. А сама сила инерции всегда совпадает с направлением ускорения тела. А куда направлено ускорение? В рамках ОТО, с которой Стандартную модель стремятся объединить, это сделать невозможно, т.к. поле бозонов Хиггса в этом плане не отличается от фотонных бозонов, которые относительно любого тела движутся с постоянной скоростью света, т.е. их относительное ускорение всегда равно нулю.

Если же бозонное пространство принять неподвижным, то в Стандартной модели оно должно иметь конкретную массу. По этой причине авторы Стандартной модели не обсуждают проблемы неподвижного пространства. Для них такого жуткого пространства просто не существует.

Вернемся к полю скоростей. Получается, что в каждой точке пространства, свободного или занятого любой вещественной частицей, находится огромное множество полевых бозонов Хиггса, движущихся во всех направлениях и не взаимодействующих друг с другом, но взаимодействующих определенным образом с каждой вещественной частицей.

Вещественные частицы, по Хиггсу, не имеют инертной массы, но, по умолчанию, имеют массу гравитации. А т.к. инертная масса всегда точно равна массе гравитации, которая зависит от относительной скорости объектов, то получается, что поле Хиггса взаимодействует именно с носителем гравитации. Как пишут идеологи хиггсовской теории, это взаимодействие напоминает функционирование парусов. Вот, только непонятно, как бозоны Хиггса угадывают величину ускорения гравитационной массы, на которую реагируют, ведь скорость бозонов Хиггса относительно любого вещественного объекта постоянна и равна скорости света в любом направлении.

Однако Стандартная модель ответит на все вопросы, которые есть и которые появятся позже. Для этого у неё в резерве имеется могучий инструмент — принцип инфляции.

Но обратимся к тяжелому бозону Хиггса. Из [3], накануне экспериментального открытия бозона Хиггса, от Майкла Пескина, физика-теоретика SLAC, узнаем.

Цитата.

«Теория предсказывает, что “жизнь” бозона Хиггса слишком коротка, чтобы ее возможно было зарегистрировать инструментами БАКа, но физики думают, что они могут подтвердить ее существование, если смогут определить частицы, в которые он распадается».

Это высказывание дополняет официальный представитель коллаборации CMS (коллектива ученых, работающих на детекторе CMS) Джо Инкандела.

Цитата.

«Согласно теоретическим предсказаниям, бозон Хиггса распадается сразу же после рождения на разные частицы. Одним из способов («каналов») такого распада может быть распад на два Z-бозона, четыре лептона (электрона или мюона), на два гамма-кванта. Поэтому в экспериментах регистрируются частицы — продукты распада бозона Хиггса, и уже по ним восстанавливается картина того, что произошло». Конец цитаты.

Почему перечисленные в цитате частицы являются результатом распада именно бозона Хиггса, а не тех протонов, которые сталкиваются? И как их отличить?- нам не сообщают.

Читатель должен понимать, что при наблюдении огромного количества протонных столкновений, любую устойчивую комбинацию вторичных частиц можно объявить распадом любой промежуточной, короткоживущей частицы, в том числе и ранее не известной.

Итак, что же мы узнали про бозон Хиггса. Оказывается, полевой бозон существует всегда и везде, образуя скалярное поле-среду. При этом «жизнь» тяжелого бозона Хиггса неимоверно коротка, так что и зарегистрировать эту массивную частицу практически нельзя. О прошлом существовании бозона можно судить лишь по результатам его распада на другие бозоны, лептоны, гамма-кванты. Однако бозон Хиггса заявлен как истинно элементарная частица Стандартной модели. Здесь, видимо, приходится ожидать от авторов извинения за оговорку. Позже нам сообщат, что Бозон Хиггса не распадается, а превращается (инверсирует) в энергию, а энергия уже может превращаться (снова инверсировать) во что угодно, в фейерверк частиц.

Несколько слов о нарушении симметрии в рамках Стандартной модели. Дело в том, что в Стандартной модели бозоны являются переносчиками энергии, обеспечивающими реализацию взаимодействий. Традиционно переносчики энергии являются безмассовыми частицами. Однако для реализации внутриядерных сил в формате конфайнмента пришлось ввести калибровочные Z-бозоны, обладающие массой, что собственно и является волевым нарушением симметрии, которую пытаются выдать за спонтанную.

Вот здесь надо отдать должное Питреру Хиггсу за смекалку и изобретательность.

«Хиггс был очень проницателен, когда обнаружил, что при объединении калибровочной теории с моделью спонтанного нарушения симметрии две проблемы решаются очень красиво. Хиггс нашел брешь в формализме теоремы Голдстоуна, исключающей возможность нарушения симметрии: эта теорема (как показал Хиггс, Л.В.) неприменима при рассмотрении локальной калибровочной симметрии» [7].

Конфайнмент это такая конструкция идей, которая создает эффект, при котором напряженность поля растет пропорционально расстоянию между точечными источниками напряженности. Так, два нуклона в ядре атома притягиваются тем сильнее, чем больше расстояние между ними. Это происходит до достижения определенного расстояния между нуклонами, после превышения которого притяжение исчезает. Этот процесс и есть проявление конмайнмента.

Для реализации внутриядерных сил у полевых бозонов Хиггса возникла дополнительная задача (функция) по обеспечению этого нарушения симметрии. Ведь фотоны и глюоны, как типичные бозоны, должны оставаться безмассовыми, а вот Z-бозоны должны приобрести массу. Вот Хиггс с этой задачей и справился, а формальные приемы, которые применил Хиггс, назвали механизмом Андерсона-Хиггса. А в литературе эту ситуацию упоминают как спонтанное нарушение симметрии, что производит наукообразное и завораживающее впечатление.

Вообще, выше приведена лишь малая часть удивительных свойств полевого бозона Хиггса. Вот, более полный их перечень. Цитата [6].

«Бозон Хиггса имеет множество уникальных свойств, позволивших получить ему еще одно название – частица Бога. Открытый квант обладает цветным и электрическими зарядами, а его спин по факту равняется нулю. Это означает, что он не имеет квантового вращения. К тому же, бозон полноценно участвует в гравитационных реакциях и склонен к распаду на пары из b-кварка и b-антикварка, фотонов, электронов и позитронов в сочетании с нейтрино. Однако параметры этих процессов по ширине не превышают 17 мегаэлектроновольт (МэВ). Помимо вышеперечисленных характеристик частица Хиггса способна распадаться на лептоны и W-бозоны». Конец цитаты.

В цитате явно смешаны свойства двух бозонов Хиггса.

И ещё одно уникальное свойство поля Хиггса — его напряженность всюду отлична от нуля. Что это означает, никто не сообщает. Однако эффект очень легко доказывается от противного. Если напряженность поля где-то будет равна нулю, то в этой области все тела лишатся массы инерции, а это недопустимо.

Чтобы на этом эффекте нельзя было построить вечный двигатель, пришлось ввести искусственную симметрию так называемого «бутылочного донышка», которая по сути является нарушением нулевой симметрии энергии.

Суть надуманной симметрии бутылочного донышка в том, что энергия поля имеет минимум при некоторой, не равной нулю, напряженности поля Хиггса. Здесь к здравому смыслу лучше не обращаться, всё равно, как обещано, ничего не поймете.

Но, если есть напряженность, то значит, есть и энергия. Таким образом, поле Хиггса – это напряженная среда. Вновь приходим к соблазну зачерпнуть из безмерного океана энергии.

Теория поля Хиггса не стоит на месте. Стандартная Модель пересматривается с позиций суперсимметрии. Приведем небольшой фрагмент из работы В.В.Дворцевого.

«Результат исследования физических свойств поля Хиггса, показал: поле Хиггса — это особый вид материи, лежащей в основе всего материального мира — Вселенной.

Поле Хиггса — идеальная сплошная среда, скалярное поле потенциальной энергии, пространственно-временной континуум, представляет собой механическую систему с бесконечным числом внутренних степеней свободы, описываемую скалярным полем плотности потенциальной энергии и векторным полем скоростей.

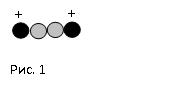

Основными частицами скалярного поля Хиггса являются: отрицательный двойной бозон Хиггса, положительный двойной бозон Хиггса и нейтральный Z- бозон, объединяющий их!»

И далее. «Локальные фазовые возмущения плотности поля Хиггса, в сверхмалых объёмах идеальной сплошной среды характеризующиеся большой массой покоя в связи с малой амплитудой колебания фазы потенциальной энергии, так и остаются локальными скалярными возмущениями поля Хиггса. Этим объясняется конфайнмент кварков.

Вся бесконечная Вселенная в целом — это уникальная тройная неразрывная структура, состоящая из отрицательного двойного бозона Хиггса, положительного двойного бозона Хиггса и нейтральной поверхности раздела фаз скалярного поля потенциальной энергии.

Вселенная в целом представляет собой отрицательный двойной бозон Хиггса [0-], внутренним пространством которого является положительный скалярный бозон Хиггса [0+], положительный двойной бозон Хиггса [0-] и поверхности раздела фаз [Uw] поля потенциальной энергии». Конец цитаты.

Дворцевому В.В. вторит Джо Инкандел, по словам которого, бозон Хиггса это бозон фундаментальный.

Цитата.

«Согласно Стандартной модели, в момент рождения Вселенной после Большого взрыва частицы приобрели массу под действием Хиггсовского поля, сформированного бозонами Хиггса. Без этого поля не могло бы произойти образование атомов, а частицы, не имеющие массу, просто разлетелись бы по космическому пространству. Согласно теории, неуловимые бозоны Хиггса существуют везде. Через поле Хиггса, заполняющее пространство Вселенной, проходят абсолютно все частицы, из которых строятся атомы, молекулы, ткани и целые живые организмы». Конец цитаты.

Теория не позволяет точно установить массу бозона, поэтому для его обнаружения ученые прибегли к методу эксперимента.

Смотрите, как много всего известно о неуловимом бозоне Хиггса. Откуда столько информации? Ответ очевидный – ученые думают, и думают профессионально, вот и придумали. Но не всё пока гладко. Кое-что не стыкуется. Но это явление временное. Вот построят российский коллайдер ВИКА – и всё отшлифуют. Главное, есть эффективный инструмент – Стандартная модель. И есть заинтересованные люди, которые обеспечивают финансирование проекта.

Следуя стандартной логике развития науки, при открытии нового явления (или процесса) – объект открытия активно исследуется. На основании экспериментальных данных создается физическая гипотеза и, желательно, математическая модель. На их основании делается научный прогноз. Прогноз проверяется целевыми экспериментами, и в случае подтверждения прогноза, гипотеза переходит в ранг теории.

Ситуация с бозоном Хиггса не укладывается в стандартную логику. Дело в том, что инертная масса, как явление и понятие, известна очень давно. Никаких новых сведений о массе инерции в последнее время не появлялось. Однако появилась новая разработка — Стандартная модель, вот она-то и стала инициатором нового осмысления старых данных о массе инерции. Освежим эти данные.

Понятие инертной массы определено первым законом Ньютона, который по своей сути является леммой принципа причинности.

В результате проверки первого закона Ньютона было установлено, что все вещественные объекты оказывают действенное сопротивление любым попыткам изменить кинетическое состояние объекта. Интенсивность этого сопротивления (противодействия) всегда строго пропорционально количеству вещества, содержащемуся в объекте.

На основании этих данных было принято соглашение об измерении количества вещества мерой с названием масса. При этом, если два тела разной природы оказывают равное противодействие одним и тем же внешним усилиям, то считается, что массы инерции этих тел равны межу собой. Дальнейшие исследования показали, что масса инерции является инвариантом замкнутой системы. Это положение отражено в законе Ломоносова – законе сохранения массы. На этом можно было бы закончить, если бы не учение Эйнштейна –Теория Относительности (ТО).

Эйнштейн присовокупил к известным свойствам массы инерции дополнительные свойства. По ТО масса инерции данного тела зависит от скорости этого тела относительно другого тела, на котором находится наблюдатель. В это утверждение трудно поверить. Ведь, получается, что при сообщении телу кинетической энергии часть этой безликой энергии превращается в конкретное вещество: в кварки, в электроны, в позитроны, в протоны и прочее. А затем, при торможении. Эта энергия возвращается без потерь. Очень смелая, наивная идея. Но никто, ни разу её не проверил! Произведены лишь проверки для гравитационного взаимодействия при бытовых скоростях.

Можно принять создавшуюся ситуацию, в надежде на её исправление в будущем. Но оказывается, что это невозможно. Дело в том, что под скоростью тела Эйнштейн понимал скорость тела относительно наблюдателя. Трюк, который никто не хочет замечать. А всё просто. Наблюдатель сообщает пробному телу конкретную энергию, т.е. ускоряет пробное тело. Тело приобретает конкретную скорость и якобы увеличивает свою реальную массу. Затем, наблюдатель догоняет пробное тело и исследует его – и что он узнает в результате своих измерений? Масса тела не изменилась.

Итак, в соответствии с классическими представлениями, а также в соответствии с представлениями ТО, масса инерции и масса гравитации являются свойством конкретного тела. А что предлагает Хиггс?

В представлении Хиггса за массу всех вещественных тел становится ответственной среда, составленная из полевых бозонов Хигса. Получается, что масса тел не является физической сущностью, а является характеристикой процесса, как давление или вязкость.

Известно, что среда для реализации такой функции должна быть неподвижной. Но все бозоны в Стандартной модели перемещаются со скоростью света.

Инерция в любом представлении: и как физическая сущность, и как фиктивная имитация, — должна проявлять свои свойства непременно в зависимости от изменения скорости, измеряемого относительно квантов неподвижного пространства — в этом суть понятия инерция.

Обилие свойств и параметров бозона Хиггса, которые нам сообщают авторы Стандартной модели, априори являются домыслами, не смотря на то, что вся информация сопровождается словами «на основании теории». По этому поводу возникает сторонний вопрос: почему о бозоне поля Кулона, вообще, ничего не сообщается. Здесь авторы Стандартной модели прикрылись лаконичным сообщением, что электромагнитное взаимодействие реализуется фотонами. Однако неподвижный заряд не излучает фотоны, хотя поле Кулона у такого заряда существует.

И вопрос по поводу бозона Хиггса. Почему при энергичном столкновении двух протонов, приводящем к их разрушению, иногда, на одно мгновение, должен возникать массивный, мгновенно исчезающий бозон Хиггса. Зачем? Зачем природе понадобилось на мизерные доли секунды в редчайшие моменты лобового столкновения релятивистских протонов овеществлять бозон Хиггса.

Ответов, как минимум, два.

Во-первых, для реализации экзотических фантазий, необходимых и используемых на разных этапах Большого Взрыва.

И во-вторых, и это видимо самое главное, для того, чтобы быть обнаруженным человечеством уже после инфляционного этапа Большого Взрыва.

В своем интервью по поводу обнаружения бозона Хиггса Валерий Тельнов (профессор ИЯФ СО РАН) поделился откровением: «Дирекция ЦЕРНа уже отрабатывала с физиками вариант, что говорить налогоплательщикам, если хиггсовского бозона не будет обнаружено (или вообще ничего на LHC не откроют). Хиггсовский механизм — это только один из возможных вариантов, были и другие».

А теперь поставим себя на место исследователей. Предположим, что нам удалось зафиксировать некоторое событие, которое проявляется как небольшой резонанс на фоне рутинных двухфотонных событий. Как доказать, что этот резонанс вызван распадом бозона Хиггса? А вот, если резонанс сначала предсказать, и затем обнаружить, то это совсем другое дело.

Вспомним, как драматично развивались события при поиске бозона. Накануне решающих экспериментов в области энергии 125 ГэВ в Интернете появился комментарий: или бозон Хиггса будет найден в предстоящем эксперименте, или этот бозон вообще не существует.

«Трудно не увлечься этими результатами», сказал директор по исследованиям ЦЕРН Сержио Бертолуччи. «Мы в прошлом году заявили, что в 2012 году будет либо найден новый бозон Хиггса, как частица, либо исключено существование бозона Хиггса Стандартной модели».

На фоне откровения Тельнова возникает вопрос: зачем заинтересованным исследователям ставить себя в угол категоричным заявлением — или найдем сейчас, или этот бозон вообще не существует?

Ничего себе — не существует! Да ради этой находки построили коллайдер.

А не было никакого угла, т.к. не было варианта — не найти. Всё уже было «найдено» и подсчитано, а вот достаточной убедительности доказательства действительно не было. Вот и был разыгран спектакль с якобы теоретическим предсказанием двойного исхода, и, последовавшего, счастливого завершения. Спектакль — мелодрама.

Питер Хиггс, пытаясь решить серьезнейшую научную проблему, предложил идею сомнительного бозонного поля. Для доказательства своей идеи придумал предсказание о практически не существующем тяжелом бозоне. И вот, этот бозон обнаружили! Идея о бозонном поле доказана! Надо исследовать это поле.

Но о перспективах этого исследования — никаких публикаций.

Все хотят исследовать свойства и разновидности тяжелого и никчемного бозона Хиггса.

Закон рынка – все туда, где можно заработать.

Обобщим разрозненную информацию.

Итак, бозон Хиггса это стабильная элементарная (неделимая) частица, которая неразрывно и многократно заполняет всё пространство Вселенной. Многократность в данном случае означает, что в каждой квантовой точке пространства постоянно должно находиться N однотипных полевых бозонов, которые изотропно распространяются со скоростью света во все стороны. Такое полевое образование называется континуумом.

Описанное поле Хиггса принципиально невозможно обнаружить в штучном, квантовом проявлении, т.к. оно проявляет себя всегда и везде как универсальная среда, в которой существует вещество любого типа.

Авторы идеи, в такой откровенно-безнадежной формулировке, этого не оглашают, но этот обобщенный вывод непосредственно и однозначно следует из их постулатов.

Среда, образованная изотропным континуумом релятивистских полей, по мнению авторов должна имитировать (т.е. действенно создавать видимость) инертную массу, которой на самом деле не существует, а существует лишь наше субъективное, но вполне адекватное представление об этой фиктивной массе, как о массе реальной.

Однако надежды авторов в этом плане неосуществимы. Исходя из ОТО, поле Хиггса вообще не может реагировать ни на скорость вещественных частиц, ни на её изменение, т.к. эта скорость относительно бозонов всегда является константой С. Естественно, поле Хиггса не может реагировать и на изменение скорости частиц, т.е. реагировать на ускорение. Но эта реакция и есть основное свойство инерции. Получается, что поле Хиггса в принципе не способно имитировать массу инерции вещества.

А если бы имитация оказалась успешной, то что делать со знаменитой формулой Эйнштейна E=mC^2. Пришлось бы полю Хиггса имитировать и энергию.

Авторы идеи данного обстоятельства, видимо, не заметили.

Идея поля, заявленного Хиггсом, скорее примитивна, чем гениальна. Чего не скажешь об уже знаменитой частице Хиггса, которую якобы обнаружили в ЦЕРНе.

Классический физик, следуя установленным законам природы, опробовав идею бозонного поля, быстро убедится в её никчемности, и отбракует.

Физик новой формации, вооруженный инфляционным инструментом, лишен такой возможности; он должен решить проблему, деформируя старые и придумывая новые, не известные ранее законы природы.

Приходиться поражаться гениальности Хиггса, которой догадался о существовании частицы, которая ни каким образом в природе себя не проявляет, но может быть получена в уникальных условиях и рассматриваться как доказательство существования полевого бозона Хиггса. Более того, для этой частицы трудно придумать какое-нибудь занятие в природе — так трудно, что до сих пор не придумали. Ведь, массу инерции вещественных частиц эмулирует (создает-имитирует) поле-среда безмассовых бозонов Хиггса, а в ЦЕРНе обнаружили какое-то чудо-юдо весом около 135 протонов.

В этом вопросе (о якобы гениальной догадке Хиггса) завесу приподнимает статья из Интернета о механизме Андерсона-Хиггса.

Цитата из Физической энциклопедии.

«Когда статья Хиггса, описывающая модель, была в первый раз послана в Physical Review Letters, она была отклонена, очевидно, из-за отсутствия предсказания каких-либо новых эффектов, которые было бы возможно наблюдать в экспериментах. Тогда он добавил предложение в конец статьи, в котором упоминал о том, что предполагается существование нового или новых массивных скалярных бозонов, которых не достает для полного представления о симметрии. Это и есть бозоны Хиггса». Конец цитаты.

Уловка удалась – статью издали.

А чтобы несуществующую частицу не стали искать, ведь тогда никто не знал, что она существует, теоретики для тяжелой частицы Хиггса отвели такую короткую жизнь, что обнаружить и зафиксировать тяжелый бозон практически невозможно. Практически, частица не существует. Существует только спонтанный процесс нарушения надуманной симметрии.

Еще одна цитата из той же статьи.

«Вакуумное ожидаемое значение хиггсовского поля нарушает локальную SU(2) Х U(1) калибровочную симметрию (величины, подчиняющиеся закону сохранения: слабый изоспин и слабый гиперзаряд), создавая электромагнитную U(1) симметрию (величины, подчиняющиеся закону сохранения: электрический заряд). Из-за этого эффекта три калибровочных бозона (W и Z бозоны) получают массу и продольную степень поляризации. Четвертая степень поляризации хиггсовского поля, которое, являясь SU(2)-дублетом, состоит из двух комплексных = 4 действительных полей, и есть бозон Хиггса».

Из ЦЕРНа сообщили, что в результате спонтанного нарушения локальной симметрии, происходящей при лобовом столкновении двух релятивистских протонов, стабильно образуется массивная, ранее не известная, частица с весом около 135 протонов. На лицо нарушение закона сохранения массы.

В промежуточных взаимодействиях, рассматриваемых Хиггсом, присутствует взаимодействие бозонов с бозонами. До сих пор такого взаимодействия в природе не наблюдалось.

О самом изученном бозоне под названием фотон в этом плане известно, что заставить фотоны взаимодействовать между собой пока не удалось.

Однако массивный бозон Хиггса может образоваться в результате объединения двух безмассовых глюонов. Любопытно было бы узнать, как тяжелый бозон Хиггса, взаимодействуя с постоянным полем Хиггса, приобретает массу инерции.

Чтобы в рамках Стандартной модели всё получалось, как происходит в природе, никак не обойтись без конфайнмента. Вот Хиггс и придумал, как решить сразу две проблемы в рамках одного ухищрения. Разбираться в его придумке не имеет смысла. Ну, как можно разобраться в механизме спонтанного нарушения какой-то локальной симметрии. Симметрия имеет свою логику. Нарушение симметрии логики не имеет. Спонтанный – значит самопроизвольный и по неизвестной причине. Под термином «механизм Хиггса» подразумеваются формальные математические преобразования. Термин механизм призван вызвать ассоциацию этих преобразований с некими природными процессами, о которых никто не имеет ни малейшего представления. Механизм Хиггса правильнее было бы назвать манипуляциями Хиггса, но уже поздно.

Непонятно, почему при столкновении протонов образуется только один бозон, а не два. Протонов ведь два. Куда полетит одиночный бозон? Из условия симметрии, а правильнее — из закона сохранения импульса, бозон должен овеществиться практически неподвижным.

Непонятно, каким образом энергия бозона связана с энергией столкнувшихся протонов, является ли эта энергия дополнительной к уже имевшейся энергии протонов, т.е. является ли эта энергия долгожданной добычей из гипотетической кладовой энергии вакуума.

Любая критика порождений инфляционного принципа — абсолютно бессмысленна, абсурд не подлежит критике. Инфляционный продукт должен существовать, потому что имеет спрос и сбыт, т.к. нужен публике, жаждущей развлечений.

Испытывая явное недоверие к противоречивой информации, поступающей от заинтересованных исследователей ЦЕРНа, хотелось бы узнать, какие меры приняты для фильтрации информационного шума при проведении экспериментов. А шум возможен следующий.

Вакуум в такой огромной установке не может быть идеальным. Почему бы ни сообщить общественности остаточную плотность атмосферы, выраженную в штуках остаточных молекул на сантиметр кубический. И продемонстрировать, какое событие происходит, например, при столкновении протона с молекулой водорода, и какое при столкновении с ядром атома железа. Ведь, как только начинаются события столкновений, стенки камеры начинают испытывать воздействие жесткого излучения, в результате которого непременно происходит испарение (возгонка) стенок камеры. Таким образом, становится возможным столкновение протонов с атомами металлов, из которых изготовлена камера, например с атомами железа [5].

Создается впечатление, что при высоком административном ранге проведения экспериментов, найти независимых экспертов чрезвычайно трудно. Сложность проверки результатов эксперимента позволяет ввести общественность в заблуждение.

Что за событие уверенно фиксируется в момент якобы возникновения бозона Хиггса? Это два гамма кванта, излученных в противоположные стороны поперек пучка. Резонанс этого события приходится на энергию столкновения, равную 125 ГэВ. Почему это событие отождествляется с распадом бозона Хиггса? А потому, что другого варианта никто не предложил.

Лекомцев не в счет, он независимый исследователь – человек с улицы, не из коллаборации. Кто с ним будет считаться.

Массивный бозон Хиггса придуман для того, чтобы быть обнаруженным – и его обнаружили. И его будут обнаруживать до тех пор, пока квантовая теория не откажется от инфляционного принципа – принципа вседозволенности.

Вот пророческое высказывание одного из основателей квантовой теории.

«Мне кажется весьма вероятным, что когда-нибудь в будущем появится улучшенная квантовая механика, в которой будет содержаться возврат к причинности… Но такой возврат может стать возможным лишь ценой отказа от какой-нибудь другой фундаментальной идеи, которую сейчас мы безоговорочно принимаем. Если мы собираемся возродить причинность, то нам придется заплатить за это, и сейчас мы можем лишь гадать, какая идея должна быть принесена в жертву».

П. Дирак.

Процитировано по Кумину А.М. [4].

Так или иначе, но любой вещественный объект по идее Хиггса постоянно находится во взаимодействии с полем Хиггса, и именно таким образом формирует свою инертную массу, которая должна подчиняться релятивистскому закону увеличения массы до бесконечного значения при условии приближения относительной скорости объекта к скорости света, измеренной обязательно относительно наблюдателя.

Как поле Хиггса реализует эти требования, пока неизвестно.

Кроме того, формируемое значение инертной массы всегда должно быть точно равно значению гравитационной массы, за которую ответственны гравитоны поля притяжения.

Все поля в Стандартной Модели реализуются специализированными элементарными частицами, а именно бозонами. Все силовые поля до появления поля Хиггса носили дискретный характер, т.е. частицы (кванты) среду не реализовывали. Особенность поля Хиггса требует наличия распространяющейся среды, состоящей из специализированных частиц, которая уже является неразрывной. Под этой средой в Стандартной модели подразумевается физический вакуум.

Физический вакуум естественным образом должен быть универсальной средой для всех частиц Стандартной Модели. Следовательно, физический вакуум является неотъемлемой частью Модели. Но о вакууме в Стандартной модели нет ни слова.

Возникает естественный вопрос: как массивный бозон Хиггса взаимодействует с полем Хиггса, чтобы приобрести свою массу.

Бозон Хиггса получается очень замысловатой частицей, и творческое воображение Хиггса здесь ни при чем. Достаточно одной стартовой идеи – и все несообразные свойства частицы возникают сами собой, если идея являлась несуразной. Это является следствием качества идеи.

Частицу первоначально назвали частицей чёрта, но редактор журнала не пропустил это название, вот и назвали бозон Хиггса частицей Бога.

Механизм Хиггса пока не имеет конкретного, строгого описания. Это естественно. Как можно строго описать то, что никому не известно. Но сермяжная правда в механизме Хиггса есть. Эта правда в том, что как бы вы ни старались с помощью бозона Хиггса корректно обеспечить всё вещество инертной массой, адекватной с природой, – вы непременно придете к неразрешимому противоречию, которое и должны объявить спонтанным нарушением симметрии.

Сейчас, когда определены почти все параметры тяжелой частицы Хиггса, которую упорно называют бозоном (бозоны — это безмассовые объекты, по определению), строительство БАК, предпринятое именно ради поиска бозона, кажется нелепым. Однако усилия и средства потрачены не напрасно. Уже сейчас полученных сопутствующих данных достаточно, чтобы осознать и доказать нелепость ТО, и многих следствий этого учения.

Не беда, что пока эти данные скрываются от общественности. Ни что не вечно.

Не вечны и укрыватели.

ИСТОЧНИКИ

- Большой адронный коллайдер. Лента новостей. Интернет.

- Обзорная статья. Интернет: http://www.km.ru/nauka/2012/07/04/issledovaniya-rossiiskikh-i-zarubezhnykh-uchenykh/naiden-bozon-khiggsa-bez-chastits

| 3. Иванов Игорь. Новые данные ATLAS по хиггсовскому бозону: интрига сохраняется. Интернет. |

- Кумин А.М. Гипотеза об ипостаси. Интернет.

- Лекомцев В.А. Бозон Хиггса – недостижимый предел физики элементарных частиц. Интернет.

- Дворцевой В.В. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Настоящая история Вселенной – результат исследования физических свойств поля Хиггса. Интернет.

- Гордон Кейн, Суперсимметрия. От бозона Хиггса к новой физике. Интернет.

- Обзорная статья: Физики изучили проблему идентификации бозона Хиггса. Интернет.

- Тельнов Валерий, Интервью о бозоне Хиггса. Интернет