Чтобы знать, куда ты идешь,

и много ли прошел,

— надо знать, откуда ты вышел.

В статье рассмотрена и обоснована космическая катастрофа, равной которой на малых планетах Солнечной системы не прослеживается. Но совершенно очевидно, что катастрофа не вызвала гибели всего живого, более того, считается, что погибло не более 20% видов животных и растений. Жизнь, оказывается, более живуча, чем ей назначили теоретики от официальной науки.

Но выживаемость природы – это одно, а выживаемость цивилизации – это совсем другое. Катастрофа может повториться. Свидетельством тому комета Шумейкеров-Леви.

То, что вероятность подобных катастроф постоянно уменьшается, совсем не повод, чтобы к ним не готовиться.

Когда в науке происходит очередной прорыв, всякий раз возникает или выходит из тени новый лидер, новая научная дисциплина. Новый лидер привносит новые отношения, которые непроизвольно частично переносятся на традиционные научные направления. И это неконтролируемое, опосредствованное влияние не всегда является благотворным.

Сейчас несомненным лидером в науке является квантовая механика. Идут споры о её полноте и достаточности. Одно то, что такая проблема обозначилась, свидетельствует о неполноте квантовой теории.

Дело в том, что квантовая теория сразу появилась с родовым пороком: найденный аппарат квантовой теории, и способ его применения, не приемлет фундаментального принципа причинности. В силу этого, все, что наблюдается, но не может быть разумно объяснено, сразу возводится в закон. Эти законы также легко трансформируются или вообще отменяются, как только меняется реальная ситуация.

Любая научная дисциплина, совершив в какой-то момент стратегическую ошибку, начинает испытывать после этого постепенно нарастающее давление неразрешимых проблем.

И вот, вместо классического возврата из тупика к исходным позициям и поиска там стратегической ошибки, лидер, квантовая теория предлагает революционный принцип: принимай всё, как есть.

Смею утверждать, что стратегических ошибок в избытке накопилось в геофизике. Соответственно, они порождают множество неразрешимых проблем разного уровня. И что же? А всё, как в квантовой теории. Если все лунные кратеры удивительно круглые, то это значит, что все астероиды падали на Луну строго вертикально. Пойди, проверь.

Процесс формирования горных массивов Земли большинству исследователей, занимающихся изучением этой проблемы, исходя из преподаваемых концепций, представляется весьма загадочным. Во множестве публикаций, непредвзято освещающих эту тему, вынужденно утвердился бессодержательный штамп «период горообразования».

В предвзятых источниках, основой процесса горообразования считается тектоника плит. Всё остальное: вулканизм и катастрофические сценарии,- рассматривается в качестве косметических дополнений.

На первый взгляд, кажется, что теория тектонических плит всё объясняет. Но это только на первый взгляд, при условии, что вы полностью доверились интуитивным представлениям авторов идеи. Но ни одна из представленных моделей горообразования не описана от начала и до конца в динамике. Тем более невозможно обнаружить анализ этого процесса с учетом его исключительной медлительности.

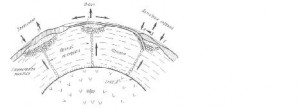

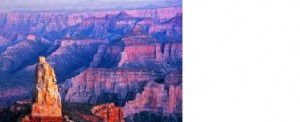

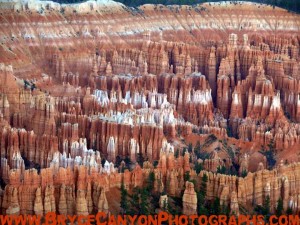

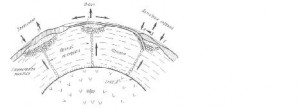

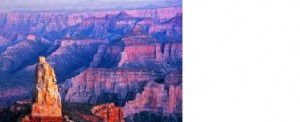

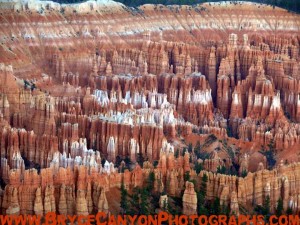

При этом, наблюдаемое строение горных массивов таково, что попытка объяснить их происхождение реальным движением массивных материковых плит приводит к умопомрачительным натяжкам и фантастическим допущениям, особенно в области прочности плит на излом и энергетики их перемещения. Посмотрите на рисунок 1, приведите его в действие, и попробуйте мысленно получить два варианта горных структур, запечатленных на фото1 и фото2.

Рис. 1. Схема земной коры

Фото 1. Альпы. Южная Америка.

Фото 2. Кордильеры.

У вас ничего не получится. Дело в том, что подавляющее большинство гор явно ударного происхождения.

Движение материковой плиты подобно движению гигантского ледокола, подминающего сплошную и тонкую океаническую плиту. Наверное, потребляемую мощность можно рассчитать, хотя бы приблизительно. Но никто этого не делает. Знают авторы, что результат будет абсурдным. Подминая слабую океаническую плиту, невозможно вздыбить горный массив, подобный Андам. А это значит, что горы можно сформировать только столкнув материковые плиты. А какой такой магмоворот миллионы лет двигает одну плиту на другую. А вторая, вместо того, чтобы уступить и двигаться в том же направлении, сопротивляется с огромной силой.

А ведь преодолев сопротивление промежуточной океанической плиты, две материковые плиты должны совершить еще одно чудо: раскрошить одна другую на осколки, вздыбив осколки как торосы, и сформировать поле горного массива. И всё это очень медленно. Так медленно, что никак не верится в такую возможность, предлагаемую без доказательств авторами тектоники. Вернее, с единственным доказательством, которое всегда у них под рукой – реальные горные массивы. Вот они – стоят, то как гигантские торосы, то как плоские, горизонтальные отложения.

Альтернативную точку зрения представляют гипотезы космических катастроф. Но их практически никто всерьез не принимает. Слишком робко они заявляют свои возможности. Ну, как космическое столкновение создаст Уральский хребет, а тем более Анды и Кордильеры? И это при том, когда все уверены, что столкновение с относительно маленьким астероидом Чиксулуб едва не привело к уничтожению всего живого на Земле.

Геофизики запугали себя страшилкой, получаемой методом пропорциональной экстраполяции. Суть самообмана в следующем. Всю кинетическую энергию космического тела, по аналогии с исходом сгорающих крошечных метеоров, конвертируют в тепловую энергию.

Вот и всё очевиднейшее заблуждение. Энерговыделение любого столкновения рассчитывается методом прямого умножения энергии сгорания однограммового образца на массу космического объекта, хотя совершенно очевидно, что зависимость выделяемой тепловой энергии от массы космического тела является существенно не линейной. Чем больше объект, тем меньший процент его кинетической энергии превращается в тепловую энергию.

Не менее загадочна проблема различия толщины континентальных и океанических плит. Нет у апологетов тектоники ответа на вопрос, как образовались две первичные платформы: материковая и океаническая.

Но, даже постулировав эту невероятную ситуацию, невозможно продолжить её развитие к существующим реалиям. Представьте, почти плоская (т.е. без гор) материковая платформа, возвышающаяся над океанским дном в среднем на 3 км, раскалывается на континентальные плиты Гондвану и Лавразию; и они как ледоколы начинают расходиться, подминая под себя уже существующую океаническую платформу, которая ломается, тонет и плавится (по учению тектоники).

Возникают, по крайней мере, три вопроса: как из океана выросла континентальная протоплита, или наоборот, как утонула океанская плита; почему тонут обломки океанической плиты, если не тонет материковая плита, лишенная спайки с океанической платформой по всему своему периметру; и как образуется новая океаническая плита между расходящимися Гондваной и Лавразией. Почему процесс закончился срединным хребтом? Или он начался со срединного хребта? Цепь вопросов нескончаема. Не имеет смысла искать ответы на обреченные вопросы, проще попытаться построить новую, логичную цепь событий, определивших эволюционный процесс Земли, понимая, что эволюция — это цепь причинных явлений. Малейшая ошибка в одном звене влечет лавину несуразиц во всех последующих звеньях.

Идея происхождения Солнечной системы (и Земли в её составе) из космического облака – первое, что приходит в голову любому исследователю, т.к. лежит на самой поверхности. Это и послужило причиной её популярности в своё время. Но сейчас-то, когда имеется множество фотографий астероидов, и все астероиды оплавлены, т.е. явно сформированы из расплава, как можно совместить этот факт с пылевой теорией. Это явная стратегическая ошибка. В недрах этой идеи множество «подводных камней», их так много, что в стройном, проработанном виде эта идея тоже не изложена, одни общие, разрозненные рассуждения, часто ни чем не обоснованные. Например, простой расчет показывает, что однородное и неподвижное космическое облако (так называемое первое приближение) начнет сжиматься под действием гравитации, уплотняясь вовсе не с центра, а с периферии [7]. Об этом в облачно-пылевой теории ни слова. Несовместимы параметры Солнечной системы с моделью пылевой аккреции и по многим другим показателям, которые при этом хорошо вписываются в модель горячего происхождения [1].

При исследовании любой парадоксальной проблемы можно выдвигать идеи любой степени вздорности. Это положение входит в принцип мозговой атаки. Однако автор выдвигаемой идеи, чтобы не представляться абсолютным профаном, сам должен, до начала дискуссии, произвести её анализ и дать диалектическую оценку своему вздорному предложению.

Например, упорно муссируется нелепая идея захвата спутников планет в момент космических сближений с пролетающими объектами. А баллистики молчат, хотя знают, что такой результат сближения двух космических тел принципиально невозможен. Захват возможен только при временном присутствии третьего тела, двигающегося по уникальной траектории, и вероятность этого события ничтожна.

Все спутники вращаются по практически круговым орбитам, и обязательно в экваториальной плоскости планеты. Даже у лежачего Урана спутники экваториальные. Отсюда вывод: гипотеза захвата ошибочна, а Земля имела первоначальную ось вращения соответствующую плоскости обращения Луны, т.е. стандартную для Солнечной системы.

Принимая во внимание все выше сказанное, попытаемся решить проблему возникновения плит и проблему горообразования, отслеживая значимые этапы эволюции Земли, начиная с момента, когда термодинамическое состояние Солнечной системы описывается практически идентично и пылевой гипотезой, и гипотезой горячего происхождения Солнечной системы.

Примем за исходное состояние Солнечной системы тот момент, при котором все планеты и их спутники в основном сформированы, и пребывают в расплавленном состоянии. При этом продолжается затухающий процесс аккреции, т.е. поглощение крупными объектами смежного космического вещества-мусора.

Эту картину необходимо дополнить кометами, которых в то время было значительно больше, чем сейчас. О происхождении комет см. [1].

Итак, все планеты пребывали в жидком состоянии.

Жидкий космический объект достаточно большой величины принципиально не может вращаться так, чтобы каждый его элемент имел одинаковую угловую скоростью, т.е. как монолит. При любых начальных условиях у таких тел возникает тенденция образования широтных потоков с дискретным распределением угловых скоростей потоков. Максимальная скорость широтных потоков всегда формируется на экваторе. Это явление наблюдается на Солнце и на планетах-гигантах. На границах смежных потоков, двигающихся с разной скоростью, могут формироваться квазистационарные вихри различной величины. Например, Красный вихрь на Юпитере.

По мере охлаждения поверхностного слоя Земли его вязкость все возрастает и, в конце концов, поверхность затвердевает, превращаясь в монолитную сферу. При этом кора остается раскаленной на многие века. Этот период характеризуется следующими особенностями.

1) Атмосфера Земли относительно стабилизируется, т.к. падает поверхностное испарение. Атмосфера содержит максимальное количество всевозможных паров и туманов. Количество атмосферной воды нам неизвестно, но ограничительные оценки можно произвести.

Существование первобытного океана не вызывает сомнений, об этом свидетельствуют повсеместные песчаные и илистые отложения без содержания примесей органического происхождения.

Известно, что при глубине океана более 50 м поверхностное волнение до дна уже не доходит и не может вызвать эрозию дна, см.[Морск.сп]. Предположив среднюю глубину океана равной 25 м, и учитывая малую холмистость поверхности первобытной Земли, получим, что в первобытном океане, а значит и в первобытной атмосфере, количество воды не могло превышать 1% от современного количества, которое при равномерном распределении по всей гладкой поверхности Земли обеспечило бы глубину 2,5 км. Проведенная оценка весьма продуктивна, т.к. конкретно ставит проблему эволюционного пополнения водного запаса Земли.

Мир динозавров, представленный массивными и длинношеими животными с длинными хвостами, передвигавшимися на двух задних ногах, явно приспособлен к жизни в воде и травяной жиже мелководий. Длинные шеи и наблюдаемая тенденция к хождению на задних ногах являются жизненной необходимостью в условиях регулярных и сильных приливов и отливов, регулярности которых не мешали ни материки, ни наклон земной оси. Высота приливов зависела только от взаимного расположения Солнца и Луны. Из этого предположения следует, что огромный период времени первобытный океан оставался достаточно мелким.

Количество воды на Земле время от времени пополнялось за счет столкновения с кометами, но процесс, скорее всего, не был очень интенсивным.

2) После достаточного охлаждения, сопровождаемого образованием внешнего твердого слоя Земли, межпотоковые магматические вихри могут образовывать объекты типа Ришат (48 км в диаметре), см. фото 3. Для объяснения происхождения магмоворота Ришат современная геофизика не может предложить ни одного разумного варианта.

Фото 3. Структура Ришат со спутника Земли.

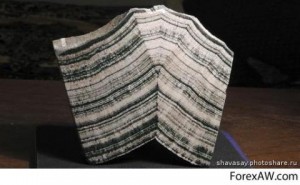

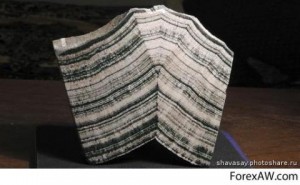

3) После образования первого твердого слоя, земная кора могла двигаться уже только как монолит, а подкорковая магма при этом продолжала поддерживать широтные потоки, а значит, и вихри. При неоднородном по химическому составу распределении вещества по поверхности Земли сочетание широтных потоков магмы с неподвижной корой приводит к формированию утолщающейся слоистой коры, что подтверждается обнаженными разломами горных коренных пород, сформированных поднятием земной коры, фото 1 и 2. Не предполагая образования слоистой структуры коры в момент застывания, а это происходит сплошь и рядом, геологи вынуждены такие слоистые породы считать тепловыми метаморфизмами осадочных пород, которые в природе тоже существуют. Оба процесса дают схожие текстуры пород, но не настолько, чтобы их нельзя было отличить. Ошибки в генезисе пород имеют фатальные последствия при восстановлении эволюции Земли.

4) Продолжающееся увеличение объема Земли, происходящее за счет космических тел пробивающих тонкую кору и ядерной реструктуризации радиоактивных пород, приводит к растрескиванию коры. Неглубокие трещины сразу заполняются магмой и образуют дайки, своеобразные швы земной коры. По различию состава вещества даек и приграничного вещества можно судить о толщине земной коры на тот момент.

5) Пока кора еще очень горячая, вулканические извержения представляют относительно плоские разливы. Но постепенно, с охлаждением поверхности Земли, они начинают приобретать конусообразную форму, сначала очень пологую.

В этот же период в подкорковой магме происходит мало изученный процесс, процесс вспенивания глубинных расплавленных пород, который приводит к локальным, а иногда и обширным пучениям пластичной коры.

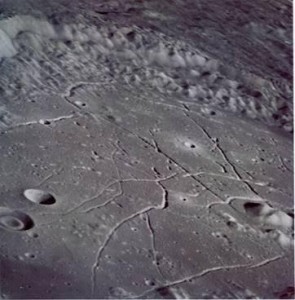

Пучение приводит к образованию холмистых возвышенностей, которые затем, после завершения внутреннего процесса вспенивания, могут испытывать локальные просадки, провалы и оползни. Иногда холмы пучения превращаются в коротко живущие вулканы. На Земле трудно обнаружить следы этих процессов, но они хорошо сохранились на Луне и на Марсе. Нельзя сказать, что планетологи не заметили этих явлений, но их масштаб и значение явно недооценены. А между тем подавляющее большинство кратеров на Луне вовсе не метеоритной природы, как это принято считать, а именно, провального происхождения.

На фото 4 приведен марсианский кратер явно ударного происхождения с не вызывающими сомнений следами расплавленного выброса. Сам кратер тоже заполнен расплавленной магмой. Таких кратеров и на Марсе, и на Луне очень мало.

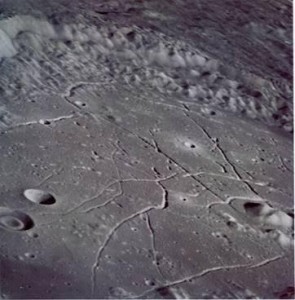

Фото 4. Ударный кратер на Марсе.

Фотография 5 с изображением лунных кратеров выбрана не случайно. Дело в том, что на ней по воле случая оказались объекты, являющиеся ключом к пониманию происходившего когда-то процесса, речь о группе холмов в правой части снимка 5. Эти холмы явно являются следствием локального поднятия (пучения) еще горячей и достаточно пластичной лунной коры. И эти холмы являются рудиментами Луны, демонстрирующими предысторию кратеров слева.

Фото 5. Кратеры провального происхождения и сохранившиеся холмы вспучивания, предшествующие провалам.

Комментатор НАСА не желает замечать куполообразные (или конусообразные) возвышения в правой части фотографии, и никак не реагирует на характерные формы кратеров слева, которые называет ударными. Нужно быть фанатично целеустремленным, чтобы связать их происхождение со столкновением с метеоритом. Судите сами.

Процесс вспучивания с последующим осаждением является универсальным для малых планет, что подтверждает достаточно типовое марсианское образование, фото 6 .

Фото 6. Марс. Два смежных вздутия. Одно с провалом, другое с осадкой смежной области. http://www.2photo.ru/16137-puteshestvie-na-mars/600/.

Перед нами результат специфического вулканического процесса, вызываемого подкорковым «кипением» магмы. Вспучившаяся кора (холм-пузырь), достигнув определенного размера, разрушается, освобождая внутренние газы, и обрушивается в подкорковую магму, формируя гладкое дно кратера, окаймленного достаточно ровным возвышением.

На снимке одно из смежных вздутий осело, а второе сохранилось за счет осадки, произошедшей в его окружении.

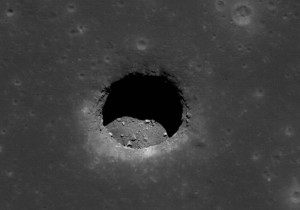

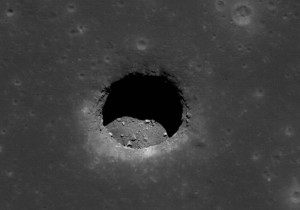

Если очаг, вызывающий вспенивание, находится достаточно глубоко, то холм может не образовываться. Тогда происходят просто провалы коры. В этом случае у кратера не образуются характерные возвышения, фото 7.

Фото 7. Луна, 24 апреля 2010г. (NASA/GSFC/Arizona State University)

Однако кратеры с круговым возвышением составляют подавляющее большинство, что и вызвало ложную оценку интенсивности астероидных столкновений.

Многие вулканы Марса тоже являются сопками, образованными локальным вспучиванием коры, часть которых так и не завершились вулканическим извержением, см. фото 8. Видно, что вулкан Олимп никогда не извергался. Кратер на вершине – это результат частичного осаждения, как и горизонтальные складки на склонах.

Фото 8. Марс. Панорама вулкана Олимп.

Но самый весомый аргумент в пользу неизученного процесса вспучивания — это дихотомия Марса. Изучение облика Марса наталкивает на мысль, что вспенивание подкорковых пород на Марсе носило глобальный характер, а вот последующие глобальные осадочные явления произошли только в одном полушарии, что привело к загадочной дихотомии Марса. Обратите внимание на явно осевшие окрестности вулкана Олимп.

Лунная гигантская впадина Эйткен, называемая кратером, вовсе не является следствием столкновения с астероидом, а на самом деле есть результат гигантского проседания лунной коры, которое, вполне возможно, инициировано космическим столкновением. Об этом свидетельствует отсутствие выброса соответствующего объема, а также отсутствие даек и трещин в сопряженных областях кратера, см. фото 9. Явление, аналогичное тому, которое произошло на Марсе, сформировало дихотомию Луны, только масштаб значительно меньше.

Фото 9. Бассейн Южного полюса — Эйткена — лунный ударный кратер. Приблизительно 2500 километров в диаметре и 13 километров глубиной. Это крупнейший из известных ударных кратеров во всей Солнечной системе.

На Земле, обширные провалы, подтверждающие существование еще более обширных пучений, обнаружены совсем недавно благодаря космическим фотосъемкам. Речь идет о нуклеарах, поставивших последнюю точку в вопросе о раздвижке материков, см. рис. 2.

Рис. 2. Схема расположения нуклеаров Земли — Гондваны:

1 — нуклеары; 2 — интернуклеарные пространства.

Именно земная дихотомия провальной природы могла вызвать образование первых равнинных материков и мелких океанов. Но этот процесс никак не мог вызвать наблюдаемых различий в материковых и океанических тектонических плитах.

6) Когда температура земной коры стала меньше температуры кипения воды, то на Земле должен был начаться период дождей.

Даже если изначально воды на Земле не было, то за период охлаждения Земли от 600˚С до 100˚С она могла много раз столкнуться с кометами. До периода дождей вся вода на Земле могла пребывать только в атмосфере в форме паров и тумана. В период дождей резко возрастает интенсивность растрескивания коры. В этих условиях поднимающаяся по щелям вязкая подкорковая магма может не достигать поверхности коры, и в таком виде полузаполненых даек сохраниться до наших дней.

Самый первый океан на Земле был мелким и горячим. Он покрывал практически всю поверхность Земли, и его испарение было максимально большим. Вследствие этого на Земле, видимо, длительное время была сплошная облачность. Смены времен года не было, т.к. Земля, скорее всего, имела наклон своей оси близкий к нулевому. Это следует из ориентации лунной орбиты. Все спутники планет, кроме Земли, обращаются по экваториальным орбитам – это закон формирования спутников в Солнечной системе. Значит, наклон земной оси возник не в момент формирования планеты, а как следствие космического столкновения (космической катастрофы), время которого требуется определить, что и будет сделано ниже.

7) Толщина земной коры медленно, но неуклонно увеличивалась, причем на полюсах несколько быстрее. В силу отстойных эффектов, происходящих в магме, поверхностный слой Земли образован из наименее прочных, рыхлых и легких пород, которые затем океаном легко превращались в песок и глину.

Все реже и реже космические столкновения заканчивались пробоем коры, а это значит, что начался период формирования полезных ископаемых на поверхности Земли за счет космической аккреции. Первое метеоритное железо англичане добывали в болотах.

Для образования тектонических плит необходим был процесс резкого увеличения объема подкоркового вещества. Такой процесс исключать нельзя, но и постулировать тоже нет оснований. Предположим, что в некоторый момент земная кора лопнула сразу по всей поверхности и образовала имеющиеся тектонические плиты. А что дальше? Куда расходиться образовавшимся материкам? Образуются глобальные дайки – и всё стабилизируется, до следующего разрыва.

Кроме этого, необходимо осознать, что для образования гор, нужно принудительно уменьшить площадь проекции некоторого участка земной коры, сохраняя при этом его поверхностную площадь – это процесс обжатия плиты, а вовсе не раздвижка.

Чтобы тектонические плиты пришли хотя бы в небольшое относительное движение, необходимы титанические внутренние силы определенного свойства. И эти силы должны действовать на протяжении миллионов лет. Теоретики рисуют локальные внутренние потоки с необходимой для теоретиков направленностью, но где источники тепловых конвенций, и где расчеты необходимой скорости этих потоков. А такие расчеты давно по силам нашим математикам. По своей энергетической обоснованности, идея тектонического горообразования, мало чем отличается от идеи: из пушки — на Луну.

Рассмотрим типовой рисунок 1, предлагаемый теоретиками тектоники. Пусть сила движущая плиту существует. Предлагаем читателю развить рисунок 1 и внедрить его в топологию объемного глобуса. Ничего сложного – всё получится. Всё, кроме динамики. Мысленно попробуйте привести картинку в движение – и сразу столкнетесь с абсурдами и несуразицами движения магмы, потоки которой должны быть обязательно замкнутыми. Попробуйте замкнуть потоки на любой тектонической схеме, где они всегда почему-то не замкнуты, – и вы поймете несуразность теории.

Но простим этот абсурд. Пусть тектонический процесс горообразования состоялся и закончился. Обратимся к фактам. Самые молодые и самые высокие горы на Земле это Гималаи. Площадь их так обширна, а конфигурация резких границ так округла, что не хватает никакой фантазии, чтобы представить, как медленно сжималась Евразийская плита, самая мощная изо всех, чтобы получились горы, а вокруг все осталось более-менее ровным. Нельзя во внутренней области плиты деформацией сформировать горы, не исковеркав всю плиту в округе. Попробуйте с листом размоченного картона и все поймете. А еще вспомните, что основной процесс горообразования, произошедший много миллионов лет назад, уже закончился, т.к. все горы, кроме Гималаев и Тибета уже сформированы. И вдруг под Индостанской плитой образовался такой мощный магмоворот, что двинул её на самую мощную, Евразийскую плиту – и смял последнюю как скатерть.

Невозможно представить тектонические горы, отличные от хребтов, типа Урала, Анд и Кордильеров. Но где в Андах противоборствующие плиты. Разве может относительно тонкая океаническая плита так смять материковую плиту по такому огромному фронту. Нет. Теоретики тектоники – или слепцы, или себе на уме.

Взглянем на макет Гималаев, рис. 3 и 4, на которых запечатлены отроги Гималаев со стороны Индийского океана. Только слепой не увидит и не восстановит образ процесса, ставшего причиной образования комплекса горных массивов, Тянь-Шаня, Тибета и Гималаев.

Вот сценарий событий, который только что не кричит о себе с карты Тибета.

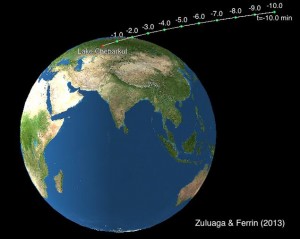

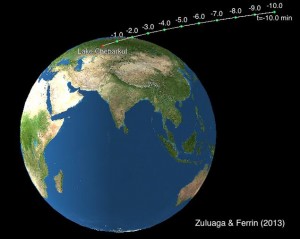

Рис. 3. Макет Земли (заимствован из статьи о Челябинском метеорите).

Огромный монолитный астероид из плотной породы, 60 млн. лет назад, столкнулся с Землей в точке, находящейся в районе Турфанской низменности (155м ниже уровня океана). Удар был направлен с севера на юг. Астероид наклонно проломил земную кору, которая к тому моменту была уже достаточно толстая и прочная, вызвав ударную волну чудовищной силы. Импульс волны был так велик, что единовременно сформировал множество горных массивов, в том числе: Тянь-Шань, Тибет и Гималаи. Поставьте ножку циркуля в место столкновения, – Турфанскую низменность,- и очертите дугу по отрогам Гималаев. Видно, что отроги Гималаев представляют фронт ударной радиальной волны, рис. 4.

Рис.4. Реконструкция. Отроги Тибета и Гималаев

Казалось бы, всё очевидно. Но почему геофизики как бы не замечают очевидного, хотя точно описывают Гималаи, как объект космического столкновения. Вот фрагмент описания Гималаев, данного в Интернете одним из профессионалов, пожелавшим остаться неизвестным.

«Гималаи — южное окраинное поднятие Тибет-Гималайской секции Средиземноморского молодого (альпийского) подвижного пояса, смещенного на север более чем на 1000 км относительно его сопредельных частей в Иране и Индокитае. Будучи частью этого пояса, они представляют собой поднятый, или как бы выдвинутый и преобразованный в систему надвиговых пластин, блок фундамента Индостанской платформы, отчасти перекрытый палеозой-мезозойскими осадками пассивной континентальной окраины. Поэтому большинство высочайших вершин мира сложены преимущественно пологозалегающими слоями известняков и других осадочных горных пород. Высокие Гималаи в виде гигантской моноклинали подняты на большую высоту и смещены по надвигам на юг вместе с подстилающим фундаментом древней платформы. И потому странной оказывается тектоническая позиция Индо-Гангского передового прогиба, сопровождающего эту горную цепь с юга. В отличие от других подобных прогибов он не разделяет платформу и складчатое сооружение, а как бы наложен на первую, поскольку край молодого орогенического пояса оказывается тоже частью древней платформы». Конец цитаты.

Представленное выше описание Гималаев, написанное профессионалом геофизиком, словно бы целенаправленно иллюстрирует сценарий космического столкновения. К этому описанию для убедительности следует добавить, что глыба астероида, отдав свою кинетическую энергию, остановилась под Индостанской платформой, создав аномалию её прогиба. Вот еще одна цитата.

«Судя по результатам глобальной сейсмической томографии и соответствующим расчетам, центр масс, обусловливающий существование Индоокеанского минимума геоида, находится на глубинах 700…800 м [6]. Следовательно, относительно тяжелое (охлажденное) тело имеет вертикальные размеры порядка 1500 км и, видимо, представляет собой гигантский коромантийный геоблок, объем которого минимум в 10 раз превышает объем литосферной плиты». Конец цитаты.

Ну, вот она, четко сформулированная разгадка тайны Гималаев и Тибета, а заодно и Тянь-Шаня: под Индостанской плитой находится геоблок, сформированный космически холодным астероидом и остывшей вокруг него магмой. Справка: толщина земной коры колеблется от 6 км под океаном до 30…50 км на континентах. Теоретики тектоники никаких выводов не делают, они просто констатируют факт, прогиб (проседание) Индостанской плиты вызван её исключительной толщиной, и объясняют это глубиной охлаждения. Ну, если это твердая плита, то чем еще объяснить её неимоверную толщину, как ни охлаждением, вот только откуда столько холода именно в этом месте. Всё как в квантовой теории: геоблок, холод, прогиб,- и всё. Такой закон.

Вывод автором-профессионалом делается довольно странный: «Характер сейсмичности Тибета, Гималаев, Индостана и Индокитая не объясняется моделью субдукции одной литосферной плиты под другую в ее ортодоксальном исполнении. В морфологической и геологической структуре Гималаев наблюдается причудливое переплетение результатов разнородных геодинамических обстановок: элементов сходства с островодужной геодинамикой, включая формирование предгорного аккреционного клина; тектонического скучивания посредством одновременного перемещения надвиговых клиньев и пластин; приповерхностной складчатости и возможного гравитационного соскальзывания верхних частей литосферы над крутым и высоким скатом цоколя гор. Эта комбинация и делает Гималаи загадочными в их геолого-геоморфологическом отношении». Конец цитаты.

Как видно из этого вывода, автор проявил максимум изобретательности и выдумки, чтобы представить невероятное (в рамках тектоники) в качестве аргумента существующих тектонических канонов.

Сформировав Гималаи, ударная волна не затухла, она просто ослабла, потеряв способность взламывать земную кору. Волна прокатилась по всей Земле, вызвав массовый лесоповал и гибель многих представителей фауны. Неимоверное количество пыли и пара поднятого в атмосферу вызвали очередное резкое похолодание климата. Сценарий этого процесса хорошо проработан, применительно к астероиду Чиксулуб, столкновение с которым произошло примерно в то же время.

Движением плит невозможно объяснить происхождение многих горных массивов, один из примеров которых представлен на фото 10.

Фото 10. Кордильеры. Большой каньон.

Все, что сообщают о таких массивах геофизики это то, что такие горы образованы выветриванием слабых осадочных пород.

Конечно, без выветривания здесь не обошлось, но это вторичный фактор. А породы вовсе не осадочные, а самые что ни наесть коренные, но действительно слабые и слоистые, т.к. представляют самые поверхностные слои земной коры, внешний вид которых подходит на результат теплового метаморфизма. А чтобы получить такую структуру в составе горного массива, необходимо первоначально осуществить параллельный подъем огромного участка земной коры, т.е. должен быть распределенный по большой площади вертикальный удар, который подбрасывает вверх огромный участок коры. Кора при этом растрескивается на множество вертикальных доменов, предоставляя фронт деятельности для эрозии.

Но как могут возникать такие ударные процессы.

Подсказку дает теория тектоники, сама того не желая. Подсказка в неоспоримом факте — раздвижке материков.

Признание механизма ударного (катастрофического) происхождения Тибета и Гималаев позволяет преодолеть тот внутренний барьер, который воздвигли в себе геофизики, отвергая всякую мысль о возможности столкновения Земли с космическим объектом более 10 км в диаметре. До сих пор считается, что это будет смертельным ударом.

Взяв результаты расчетов по выделению тепловой энергии при сгорании в атмосфере одного грамма вещества метеорита, теоретики рассчитывают выделение энергии при падении любого космического тела простым умножением на массу объекта, получая в результате для крупных астероидов жуткие страшилки, которые измеряют в единицах мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако процент сгорания астероида быстро падает по мере увеличения его радиуса. Размер гималайского астероида видимо измерялся в сотнях километров. Космические баллистики могут прикинуть массу упавшего тогда астероида по смещению земной оси, которую он вызвал.

Вот момент, когда на Земле появились времена года. Это же так важно для всех отраслей геологии.

Формирование Тибета и Гималаев это последний штрих в процессе земного горообразования. Но что же происходило раньше на спокойно остывающей Земле.

Одно событие, фактически определившее дальнейшую эволюцию литосферы Земли, можно восстановить с большой степенью достоверности. 140 ÷ 200 млн. лет назад (время формирования дна мирового океана) Земля столкнулась с огромной каменно-ледяной кометой, сложенной из многих фрагментов, наподобие кометы Шумейкеров-Леви. Эта комета столкнулась с Землей в районе Тихого океана. Передовые фрагменты кометы разбили еще не очень толстую кору и вызвали в ней ударную волну, которая сформировала Анды и Кордильеры. Последующие фрагменты кометы, внедряясь во вскрытую мантию, по хорде пронизывали Землю, упираясь на исходе в те участки коры, которые сейчас являются Евразией и Африкой. В эту же область упирались мощные вихревые течения магмы, вызываемые подкорковым движением твердых фрагментов кометы. Часть магматических глубинных вихрей сохранилась в форме алмазоносных кимберлитовых трубок, которые были вынесены из глубинных слоев магмы к поверхности [16].

Огромная площадь земной коры была разрушена, погребена в магме, и вынесена под сохранившуюся часть земной коры, послужив источником органических ископаемых.

Ударно увеличившись в объеме и массе, Земля потеряла симметричную форму геоида. В результате, сохранившаяся после удара кометы земная кора треснула в местах максимальной деформации. Образовавшиеся материки поплыли по свободной магме как айсберги, увлекаемые течениями магмы и силой гравитации.

Если бы магма имела плотность земной коры, то по закону Архимеда магма должна была подняться вровень с поверхностью земной коры, но магма была тяжелее. Кроме того, процесс подъема магмы был приостановлен интенсивным охлаждением водой мирового океана Земли, вызвавшим ударное отвердевание вскрытой подкорковой магмы. Так сформировалось дно океанов. Вода была практически всюду. Вспомним, поверхность Земли к моменту столкновения представляла собой единый океан с бескрайними мелководьями и с россыпью небольших материковых возвышенностей и болотистых островов. Воды было много, но все-таки, исходя из средней глубины современного океана, равной 2500 м, в несколько раз меньше, чем в настоящее время. Похоже, что большую часть водного дефицита принесла с собой именно эта гигантская комета.

Земля, испытав относительно быструю деформацию, и достигнув максимума искажения естественной формы, начала медленно восстанавливать оптимальную форму геоида. Быстро раздвинувшиеся материки, по инерции немного проскочили оптимальное положение, и поэтому чуть-чуть сдали в обратном направлении. В результате образовались срединные океанические хребты.

Тектоническая идея омоложения океанского дна, так обезоруживающе беспомощна, что её никто и не критикует. А что там критиковать – вздор, возведенный в догму, прикрывающуюся существующим фактом, экспериментальным подтверждением. Однако, собственно теорию тектоники все же критикуют. Вот цитата из интернетовской статьи тоже без авторской подписи.

«Если взглянуть на геологическую карту Аляски, то можно увидеть регионы, где пласты горных пород странным образом «срослись» с платформой. Южная Аляска – это скопление фрагментов всевозможных форм и размеров, каждый из которых готов рассказать свою историю. Все они — «экзотические террейны», образовавшиеся в разных местах и в разное время. Какие силы перенесли их сюда, и почему некоторые из них развёрнуты относительно соседей, — это загадка». Конец цитаты.

Сценариев формирования террейнов (небольших фрагментов коры, сохранивших признаки мест формирования), в рамках катастрофического происхождения, может быть предложено достаточно много, и совсем не загадочных.

Гигантские подвижки материковых и менее крупных разломов земной коры, испытывающие горизонтальные эшелонные взаимодействия, привели к активному процессу торосообразного горообразования. Относительно тонкая земная кора вместе с осадочными породами, сформировавшимися на ней, превращалась в горные породы.

А сейчас обратим внимание на горные породы с тонкой слоистой структурой, как на фото 11.

Фото 11. Скарн 135х105х20мм

Такие породы геологи автоматически относят к осадочным метаморфизмам. Но что должно происходить в первобытном океане или атмосфере, чтобы с такой явной периодичностью повторять структуру тонкослойных прочных отложений.

А теперь представьте образование льда на реке, цвет воды в которой принудительно меняется каждый час. В результате получим лед с тонкой слоистой цветной структурой. А ведь образование земной коры именно так и происходило. Только скорость потоков магмы на каждой широте разная, да еще могли случаться магмовороты, обеспечивающие периодичность слоистых структур.

После столкновения с кометой, в процессе образования глубоких океанов, а процесс происходил одновременно с горообразованием, на вскрытой мантии испарилось так много воды,- а привнесенная вода кометы это лед,- что на Земле должны были наступить продолжительные сумерки и очень глубокое похолодание. Первый ледниковый период.

Удар кометы был направлен практически вдоль экватора по направлению вращения Земли, что существенно смягчило удар. Ось Земли при этом сместилась незначительно, а сутки заметно сократились. Судя по тому, что орбита Земли мало отклонилась от круговой, скорость столкновения была минимально возможной в той ситуации, что и предопределило не гибельный исход катастрофы.

Для флоры и фауны климатические изменения были грандиозными. Более подробно возможный сценарий событий описан в [7]. Однако гораздо более точное и подробное описание должно быть составлено специалистами-профессионалами. Наш же анализ имеет оценочно-философскую специфику.

Теперь можно приступить к описанию методов оценки параметров кометы.

Если на Земле нет следов других грандиозных столкновений с кометами, то приходится исходить из предположения, что земной протоокеан глубиной 20÷300 м был дополнен водой до условной глубины в 2,5 км практически именно этой роковой кометой. Таким образом, верхний предел водной составляющей кометы приблизительно может быть установлен.

Далее можно было бы воспользоваться имеющимся результатом восстановления праконтинента Панагеи. Но уже проведенные вычисления её площади, не принимающие во внимание последствий столкновения с кометой, явно занижены, т.к. не учитывают площадь разрушенной земной коры. Исправить эти расчеты достаточно просто, если точно оценить масштаб разрушения коры, что опять же должны сделать профессионалы.

Кроме того, необходимо усреднение по комплексу различных оценок.

Возможен следующий, экзотический метод косвенного определения массы Земли до столкновения.

Обратимся к фауне того времени. Нас интересуют птеродактили и другие летающие ящеры. Представим, что их удалось клонировать. Смогли бы они летать в современных условиях? Скорее всего – нет. Но, ведь, летали. А в чем причина. Масса Земли была меньше, а атмосфера, скорее всего, была плотнее, — ну хотя бы как на Венере, ведь океан был очень теплым, а водное зеркало огромным. Обратившись к аэродинамике, можно по летным качествам птеродактиля прикинуть массу Земли перед столкновением, и таким образом оценить суммарную массу кометы и всех последующих космических поступлений.

Аргументов в пользу идей столкновения с огромной кометой множество. Однако здесь излагается только концепция, а не строгое доказательство. Оставим строгое доказательство профессионалам геофизикам. Для максимально правильной оценки облика Земли накануне столкновения необходимо пополнить арсенал геофизиков знаниями о процессах пучения и последующей осадки магматических подкорковых образований, а также знаниями о слоистом формировании земной коры. Ну, и конечно, избавиться от «страшилок».

Объектом для изучения процессов образования пенистых пород, типа пемзы, на Земле мог бы стать вулкан Шивелуч. Форма Шивелуча не совместима с формой наливного вулкана, каким является соседний вулкан Ключевской. Похоже, что Шивелуч возник как результат столкновения с астероидом, который и вызвал вспенивание магмы, которая, вырвавшись через пробоину в коре, создала многокилометровое, почти горизонтальное поле пемзы. Автор не может указать источники сведений о лавовом поле, т.к. не смог найти их, но сам видел это поле и лично перешел пешком.

Заключение

Теорию катастроф выдвинул в 1812г. французский естествоиспытатель Ж. Кювье и развил французский палеонтолог А. д’0рбиньи, и другие. Согласно теории катастроф жизнь на Земле прерывалась неоднократно вследствие всемирных катастроф, а затем начиналась заново. Всего последователи этой теории насчитывают 27 катастроф, во время которых якобы погибал весь органический мир. Сомнительность этого утверждения обоснована выше.

На протяжении всей данной статьи автор последовательно подвергает критике положения теории континентальных плит, а заканчивает статью фактическим обоснованием этой теории. Дело в том, что критике подвергалась не концепция теории, а лишь её наивные обоснования и выводы, а также явно ошибочная экстраполяция в прошлое, нарушающая причинно-следственные связи. Не тектонические плиты породили горы и океаны. А тектонические плиты возникли в результате явления и процесса, вызвавшего формирование и гор, и океанов, и тектонических плит.

Нижний Новгород, январь 2015 г.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- Леонович В.Н. Происхождение Солнечной системы на основе квантовой парадигмы, Интернет: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11553.html

- Гансер А. Геология Гималаев. М., 1967.

- Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Альпийский Средиземноморский пояс. М., 1984.

- Хаин В.Е. Мегарельеф Земли и тектоника плит // Геоморфология. 1989. № 3. С. 3–15.

- Хаин В.Е. Силы, создавшие неповторимый облик нашей планеты, Интернет.

- Тараканов Ю.А., Винник Л.П. // Докл. АН СССР. 1975. Т.220. №2. С.339-341.

- Леонович В.Н. Влияние комет на формирование Земли, Интернет: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10185.html

- Артюшков Е.В. Геодинамика М.: Наука, 1979. Геология на пороге новой научной революции // Природа. 1995. №1. С.33-5

- Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека. М., 2004, с. 43, 44

- Добровольский О.В., Кометы, М., 1966.

- Человек и Вселенная: Атлас. Отв. ред. И. В. Мучникова. — М.: Комитет по геодезии и картографии, 1994.

- Морозов В.И., Физика планет, М., 1967.

- Вокулер Ж., Физика планеты Марс, М., 1956.

- Шаронов В. В., Планета Венера, М., 1965.

- Уиппл Ф., Земля, Луна и планеты, 2 изд., М., 1967.

- Портнов А., Алмазы – сажа труб преисподней. Наука и Жизнь, 1999 №10.

- Петро Пащенко, Катастрофическая архитектоника Земли, Интернет.

18 Львович М. И., Человек и воды, М., 1963.

- Интернет, Фотографии планет и фото реконструкция Гималаев.