Интрига водородной бомбы Кузькина Мать

или

Конец эры ТЕРМОЯДА. Эры, которая так и не началась

1 Аннотация

Изложены авторские предположения о коллизиях, имевших место при создании ядерной водородной бомбы, основанные на сопоставлении разноплановых сведений и разрозненных данных криминологического толка.

2 Немного истории и недоразумений из области терминологии

Русский язык трактует термин «термоядерная энергия» — как тепловую энергию, полученную из ядер атомов любого вещества. Как видим, любое устройство, использующее в качестве энергии распад или синтез ядер атомов, можно справедливо назвать термоядерным устройством, а вещество, используемое этим устройством в качестве топлива, допустимо назвать термоядерным топливом.

Однако все академики мира сумели как-то договориться и убедили (зомбировали) здравомыслящих людей, что термояд – это именно ядерный синтез. Убедили, чтобы никто не сомневался, что Большой взрыв закончился сотворением водорода. Далее Вселенная развивается якобы по алгоритмам синтеза. И если в ней обнаруживается ядерный распад вещества, то это, видимо, можно рассматривать как начало старческого разрушения Вселенной.

Кроме путаницы с термоядерной терминологией теоретикам (правильнее – мыслителям) понадобилась ещё одна запутанность.

Исторически сложилось, что впервые экспериментальное проявление ядерной энергии обнаружили в опытах с веществом уран. При этом, достаточно быстро был обнаружен удивительный эффект: выделение энергии ураном сопровождалось превращением вещества урана сразу в два (или более) других, более лёгких веществ; причём суммарный вес образовавшихся веществ (продуктов распада урана) всегда превышал исходный вес распавшегося урана.

Налицо было сразу два фундаментальных открытия.

Первое: было обнаружено превращение вещества не химической природы.

Второе: было зафиксировано нарушение закона сохранения массы.

Был повод для поднятия шумной кампании. Но, как-то всё обошлось без шума.

Данный эффект был назван дефектом массы. Заметим, не уменьшением или дефицитом массы, а именно дефектом, т.е. как бы природным браком.

Брак же не может быть объектом фундаментального природного закона.

Задним числом возникает подозрение в умышленном принижении значения произошедшего события. Подумаешь, обнаружили какой-то брак. Этот брак может быть связан, как с непонятным увеличением массы, так и с её уменьшением. Но наблюдалось только увеличение.

Спрашивается, зачем в очевидную ситуацию вносить элемент неопределённости?

В научной статье задавать такой вопрос является признаком неприличия и необразованности, а значит — поводом к отказу в публикации.

Назвали бы эффект прибавкой веса при распаде – и может быть, всё пошло бы иначе. Но обнаруженный эффект назвали дефектом массы, и тем самым затемнили его фундаментальную суть и, заодно, затемнили его направленность. Здесь читатель, наверное, задумается: о какой сути идёт речь? А о той, что данный эффект нарушал фундаментальный закон Ломоносова, закон сохранения массы, о котором даже не вспомнили. Как такое могло получиться без злого умысла? Но об этом спрашивать тоже неприлично, т.к. это касается так называемого человеческого фактора, а в научной статье обращение к человеческому фактору в качестве аргумента — недопустимо.

Короче, такое название эффекта дефектом внесло элемент неопределённости и неразберихи в отношении постулата об эквивалентности массы и энергии. Вот, может быть, где собака зарыта.

Эйнштейну нужно было, чтобы энергия выделялась в процессе синтеза, как они задумали с Эддингтоном для объяснения энергетики Солнца.

В этой терминологической неразберихе, как-то незаметно утвердилось превратное представление о синтезе гелия из водорода, якобы сопровождаемого выделением ядерной энергии.

Отвлечемся немного на анализ понятия «научный подход». Под эгидой не соблюдения требований научного подхода реализуется отказ в публикации в рецензируемых журналах; а они (требования) образуют непробиваемый редут консервативной официальной науки.

Официальная формулировка признаков научного подхода давно устарела. Появилось новое предложение по определению этого понятия – это критерий Поппера. Но против критерия Поппера выставлено самое эффективное оружие застоя – это замалчивание.

Критерий Поппера можно было бы похоронить в статусе не рождённого, если бы не специфическая ситуация в науке, созданная искусственно. Это сознательное разрушение научной парадигмы, выступающей в качестве истинного критерия научности любого нового исследования.

В отсутствии научной парадигмы на первый план борьбы научных направлений непроизвольно выдвинулся так называемый человеческий фактор. Без научной парадигмы трудно определить степень адекватности предлагаемой (конкурсной) модели. И тут оказалось, что очень полезно знать в каких административных условиях создавалась конкретная модель, и не было ли в этих условиях элементов коррупции и родства.

Читатель спросит, зачем в статье о термоядерных реакциях такое странное отступление?

Дело в том, что ниже будут приведены очень веские обоснования, которые не убираются в рамки академической научности, но тем не менее, являются сугубо научными. Эти обоснования получены методом криминологического анализа. Официальная наука под влиянием заинтересованных и ангажированных лиц дала этому методу язвительное название, исподволь претендующее на уничижительный бренд (клеймо): теория заговора.

Итак, мы хотели установить истинный источник энергии звёзд, усомнившись в принятом предложении считать этим источником синтез гелия из водорода.

Продолжавшиеся смежные исследования продемонстрировали, что любое расщепление ядер атомов сопровождается прибавлением веса общего количества вещества, участвующего в реакции расщепления. А что нам сообщают академики в справочных статьях? Нас убеждают, что эффект дефекта массы имеет водораздел, на вершине которого находится элемент железо. До железа дефект имеет один знак, а после железа этот же эффект имеет другой знак. Обратим внимание, что в точке водораздела модуль величины дефекта массы не обращается в ноль. Очень странное обстоятельство.

Все взвешивания, производимые при экспериментах с распадом, осуществлялись по методикам определения именно веса, а не инертной массы. Только благодаря этому обстоятельству и был обнаружен дефект «массы». Если бы измерялась масса инерции, а это хлопотно, то никаких дефицитов не было бы обнаружено. Но это мы забежали вперед.

Дело в том, что благодаря усердию Эйнштейна все были уверены, что величины массы инерции и массы гравитации во всех случаях и условиях строго пропорциональны. Экспериментаторы скрупулёзно проверяли идентичность масс, но разницы не могли обнаружить, т.к. даже не пытались произвести эти испытания при релятивистских скоростях.

Нелепая, и казалось бы, невинная ошибка с оценкой-назначением синтеза водорода источником энергии звёзд постепенно стала привычной, и даже превратилась в стереотип мышления.

3 Ядерная гонка вооружения

Разработка и изготовление атомной бомбы было сопряжено с созданием команды выдающихся мыслителей. Не важно, кому из этих великих пришла мысль осчастливить человечество не только энергией ядерного распада, но ещё и энергией термоядерного синтеза. Важно, что эта мысль была вторична, и она опиралась на некорректную идею об энергии силы связи в обобщенном понимании, которое привело к представлению о водоразделе на элементе железо.

Читатель вряд ли встретит формулировку определения связи в таком тесном единении с понятием сила связи. А между тем, это одно из самых невнятных определений в физике. Попробуйте указать — что же является носителем энергии связи в арбалете; в сосульке, висящей на карнизе дома; в водопроводном кране, сдерживающем напор воды; и наконец, в ядре атома, удерживающем рвущиеся во все стороны протоны. Какова физическая модель силы связи, это что: типа причального каната, или защёлки, или типа неведомой пружины? Нам ни разу академики этого не сказали. Но постоянно намекают – это ещё одна потенциальная сила из ряда кулоновских, но с другой пространственной зависимостью, отличной от обратно квадратичной.

Не будем далее вносить ясность в вопросе, в котором не разобрались авторы этого понятия.

Фактом является то обстоятельство, что вся научная общественность молча согласилась признать ядерные силы потенциальными, короткодействующими и многократно (примерно в сто раз) превышающими силы кулона. Таким образом, никакие канаты и крючки в головы ядерщиков в образе моделей лезть не должны.

И что же получилось в результате этого пассивного отбора? Получилась примитивная философская идея: ядерный синтез является самодостаточной основой мироздания. В этой идее есть одна сомнительная характеристика – это самодостаточность. Простейший мысленный анализ выявляет ошибочность этого постулата. Но тот же мысленный анализ даёт простейшее решение этого казуса: достаточно привлечь гравитацию – и у мироздания проблем не будет. Гравитация сближает нуклоны (очень плотно), сильное взаимодействие подхватывает их – и сближает нуклоны ещё ближе. При этом процессе высвобождается огромная энергия. Очень хочется, чтобы так было. Но всё-таки, надо бы проверить.

Возникают два вопроса: какую физическую работу (не по количеству) совершают сжимаемые нуклоны, и какие силы останавливают сжимаемые нуклоны на известном расстоянии.

На первый вопрос ответ имеется: это работа по созданию сверхмощного жёсткого излучения.

Второй вопрос остался без ответа. Ну, что вы спрашиваете всякие глупости? Квантовая физика – дама капризная, и на подобные вопросы может не отвечать. Ну, встали же – и стоят себе.

Так или иначе, но вся команда Курчатова поверила, что атомы водорода способны слипаться своими ядрами, выделяя при этом энергию примерно в сто раз превышающей кулоновскую энергию расталкивания нуклонов в гелии. Почему именно в сто раз больше – совершенно не понятно. А вот энергия, которую надо умножать в сто раз, легко и наглядно считается, это примерно 28 МэВ.

Поставим себя на место разработчиков водородной бомбы – и мы можем понять всю сложность, стоявшей перед ними проблемы.

Чтобы реализовать мощный взрыв заданной мощности, нужно сомкнуть счётное количество атомов (изотопов) водорода, а это сжатый, либо сжиженный газ. Ни то, ни другое разработчиков не устраивало.

Наших учёных устроила плотная упаковка атомов водорода в структуре различных молекул твёрдых тел. Остановились на дейтериде лития. Это был счастливый выбор. О сути счастья несколько позже.

Сахаров, пока он был ещё в команде, предложил отказаться от сферического обжатия заряда в пользу принципа слойки. Конструкцию опробовали – и убедились, что принцип работает, но недостаточно эффективно. Однако выяснилось, что интенсивность ядерной реакции в слойке не зависит от количества слоёв в ней; но зависит от общей толщины слоёного брикета. Слойку заменили на однослойный брикет (т.е. вырожденную слойку), и, учитывая его потребные большие размеры, отвели под него целую секцию. А обжимающий заряд разделили на две части, и поместили их с разных сторон от секции основного термоядерного заряда. Формально, всё получилось. И сработало.

Правда, в процессе напряженной разработки участников-исследователей не покидало сомнение по поводу странного и даже загадочного обстоятельства: ни при одном экспериментальном взрыве не удавалось обнаружить присутствия синтезированного гелия.

Было и ещё одно сомнение: во всех экспериментах предварительные теоретические расчёты ожидаемой мощности взрыва оказывались несколько заниженными.

Сомнения – сомнениями, но никто не собирался останавливать разработку до устранения этих сомнений. Все находились под влиянием девиза квантовых теоретиков: мы не понимаем, что и как происходит в квантовом мире, но мы умеем добиваться поставленных целей.

Ландау, который был активным пропагандистом этого девиза-подхода, вместо слова «умеем» употреблял термин «знаем», что не совсем одно и то же.

Бомбу создали, взорвали — и отчитались.

Правительство СССР, в лице Хрущёва, приняло решение изготовить бомбу с эквивалентом 100 Мт, и взорвать её показательно, для устрашения.

Капица и Сахаров отказались принимать участие в осуществлении этого проекта, ссылаясь на видимую им его безнравственность.

Руководителем проекта назначили Щёлкина Кирилла Ивановича.

Команда была слаженной, и задание выполнили в срок

С точки зрения описания физических принципов и конструкции, по мнению Александра Харченко, АН602 (будущая Кузькина Мать) была именно трёхступенчатая; третья ступень (секция) содержала примерно 2 тонны сыпучего дейтерида лития (LiD), заключённого в инертную свинцовую оболочку. Если бы вместо свинца использовался природный уран-238, то сила взрыва по мнению разработчиков увеличилась бы примерно вдвое, до заданных ста мегатонн. Но при этом в сотни тысяч раз увеличился бы уровень радиоактивного заражения.

Вторая ступень АН602 состояла из двух одновременно взрывающихся с двух сторон от третьей ступени термоядерных бомб суммарной мощностью 3,5 мегатонны. Эти заряды взрывались под действием ядерных зарядов первой ступени (триггеров), представлявших собой обычные к тому моменту атомные бомбы с термоядерным усилением (бустингом). Конец цитаты.

За некоторое время до взрыва удалось уговорить Хрущёва уменьшить проектную мощность бомбы в два раза.

Почему-то свидетели того, как конструктивно была понижена мощность бомбы, расходятся в своих показаниях: одни говорят, что урановая оболочка третьей секции была заменена на свинцовую; другие утверждают, что в третий контейнер просто не доложили половину заряда (диоксида лития). Так или иначе, а задуманную мощность нашей демонстрационной бомбы уменьшили вдвое.

Реальная мощность Кузькиной Матери оказалась больше расчётной (ожидаемой), как и во всех предшествующих испытаниях. Реальное превышение вряд ли удастся установить, т.к. сбор необходимых натурных данных был по приказу прекращен, как только интеграл методики перевалил за 50 Мт. Далее, конкретную цифру просто назначили по интуиции (68 Мт).

Однако, вовсе не реальная мощность взрыва скрывается его организаторами, это скорее маскировка-отвлечение от главного. Главным, наиболее скрываемым параметром испытания, проведенного на Новой Земле, является длительность наблюдаемого взрыва, который якобы являлся ядерным процессом синтеза. Максимальная длительность взрыва Кузькиной Матери называется свидетелями равной 20-ти минутам. Это фантастическая, непомерно большая цифра для локального взрыва на основе реакции синтеза. Очень странно, что вот уже более 60-ти лет это обстоятельство даже не обсуждается.

Какой могущественный человек (или могущественный клан) не позволяет рассекретить документальные данные? Где фильмы с текущими 20-и минутными процессами? Каков был характер затухания «вялого» процесса ядерного взрыва? Может быть, в нем были признаки возможного развития (разгорания) процесса с захватом окружающей среды?

Один из независимых современных политических обозревателей заявил, что российскую экономику и политику курирует клан Ротшильдов, из состава глубинного правительства США. Может этот обозреватель прав?

А используемые агенты влияния могут и не знать о причинах своих карьерных успехов.

Термоядерный взрыв, длящийся хотя бы 20 секунд, представляется абсолютно невозможным, даже вздорным.

Обратимся к общей концепции ядерного взрыва, реализованного на основе синтеза протонных ядер произвольных атомов. Для начала взрывного синтеза необходимо создать уникальные, и трудно осуществимые, физические условия. И эти условия неотвратимо разрушаются, под действием первых же актов синтеза начавшегося взрыва. Цепная реакция при взрывном синтезе принципиально невозможна. Любой искусственный взрыв, осуществленный на синтезе ядер, будет немедленно оборван самим начавшимся взрывом. Синтез вещества возможен только в условиях гравитационного, без температурного сближения (сжатия) нуклонов. На это обстоятельство указывали многие выдающиеся учёные, которые при этом всегда находились в ничтожном меньшинстве. Не будем привлекать в свидетели эти авторитеты. Сами-то, читатели, представьте себе такой взрыв.

Представили?

Так почему же ни один из участников этого проекта не отразил этого в своих отчётах? Ведь продолжительный взрыв был на самом деле.

Что же за эффект наблюдали лучшие умы страны, следя за своим жутко-прекрасным детищем на Новой Земле в 1961 году. Могли ли эти выдающиеся умы понять (догадаться), что происходит перед их взором?

Надо читать их секретные мемуары. Если такие мемуары существуют.

Нашим современникам, в конце 2024 года, такого ума уже не требуется. Достаточно лишь терпения, чтобы дождаться, когда тайну этого эффекта рассекретят США. А что они рассекретят частично тоже уже известно: синтез гелия из водорода — процесс энергозатратный.

Так что же наблюдали создатели Кузькиной Матери на Новой Земле?

Во-первых, это был минимально возможный взрыв плутониевой бомбы.

Затем последовал каскадный (в два приёма) взрыв диоксида лития. Это неопровержимый факт. И если к этому взрыву синтез водорода не имеет отношения, то мы вынуждены признать, что наблюдался опять же каскадный ядерный процесс. Сначала шёл синтез лития с дейтерием с образованием не существующего в природе изотопа бериллия-8, который тут же, с выделением энергии, распадался на две альфа-частицы, одна из которых является ядром гелия-3, а те, в свою очередь, тут же распадались на изотопы водорода. Вот и всё, но это, если бы взрыв происходил в вакууме. С учётом же окружающей среды всё выглядит несколько (если не сказать значительно) сложнее. Но нашим свидетелям взрыва понять это — было не дано.

4 О том же, но с учётом условий военной обстановки

США коварно вынудили Россию начать СВО Путина на Украине. Но они просчитались. Экономика РФ не рухнула, и народ страны не поднял голодный бунт недовольных Путиным обывателей.

Глубинное правительство уже много лет правит (манипулирует) США, и ещё ни разу чрезмерно не форсировало событий. Будем надеяться, что не будет форсировать их и на этот раз.

Таким образом, исходим из того, что США пойдут на переговоры с Путиным. Но они, естественно, предварительно продемонстрируют свою экономическую и военную мощь. Для этого у них возможностей предостаточно. Они только выжидают момент наибольшего благоприятствования.

Предварительно они постараются обрушить экономику России, на сколько смогут. Для этого им нужно только вывести из тени фирму ТАЕ, и раскрыть секрет производимых ею ММР (малых модульных реакторов).

Полное название фирмы TAE — TAE Technologies, Inc. Изначально — Tri Alpha Energy, сразу была самой засекреченной фирмой США.

В первоначальном, брендовом, названии фирмы была зашифрована технология успеха фирмы. Название можно расшифровать следующим образом: энергия расщепления трех альфа-частиц. (Вспомните вещество заряда нашей водородной бомбы). Эта расшифровка требует дополнительного раскрытия в полном комплекте формул техпроцесса.

Вот формулы ядерных процессов, на которых построена технология ТАЕ.

1) Бор-11+ p => Углерод-12 => 3 альфа-частицы + 6 бета-частиц + k гамма-квантов

или ещё

2) Бор-11+n =>Углерод-12+электрон=>3 альфа-частицы +7 бета-частиц + k гамма-квантов,

где p — поток энергичных протонов; альфа-частицы это ядра-гелия, бета-частица это электроны, k – безразмерный переменный множитель, n — поток быстрых нейтронов. Знак «=>» надо рассматривать как «стрелку», обозначающую направление процесса.

Гамма-квант здесь совсем не тот, что предполагался в синтезе гелия. Это вполне легко утилизируемый квант.

Углерод-12 это очень радиоактивный изомер с малым периодом полураспада, который в доли секунды распадается на три альфа-частицы. То обстоятельство, что альфа-частицы тоже распадаются с выделением ещё большей энергии, пока ещё скрываются фирмой, но этот факт с очевидностью следует из практики фирмы Илона Маска

Этот комплект может быть реализован и на основе диоксида лития. Он включает в себя, как элемент синтеза вещества, так и ядерное расщепление смежного вещества. Синтез обеспечивается за счёт необходимого для этой цели отведения части общей энергии на создание требуемого радиоактивного промежуточного топлива. Основная же доля энергия получается за счёт расщепления альфа-частиц суммируемого с энергией предварительного расщепления созданного (промежуточного) топлива на эти альфа-частицы. Все реакции превращения вещества происходят в диапазоне первых элементов таблицы Менделеева, где нет места радиоактивным изотопам. При этом вторичную радиационную опасность могут представлять рассеянные нейтроны, но по сравнению с экологической опасностью распада урана и плутония, эта опасность ничтожна. ММР фирмы ТАЕ не требуют специальных мер защиты. Эти обстоятельства оговариваются в специальном меморандуме о взаимопонимании, который заключается перед контрактом на постройку ТЭС (тепло-электростанции). Этим приёмом обеспечивается скрытность ядерного характера торговой сделки, и одновременно фактически исключает оформление требуемых лицензий по ядерной безопасности. Под взаимопониманием следует понимать информированность заказчика о гарантированном отсутствии радиоактивной опасности.

Из газеты «РосАтом» №37 (645), октябрь 2024, стр. 3:

Аргентина подписала с США меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики.

Страна РосАтом, Февраль 2023, №566, стр. 3 и 15

Атомоходы. Девять южнокорейских компаний подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируют разрабатывать морские суда с малыми жидкосолевыми реакторами.

Подобных сообщений множество. Обращают на себя внимание контракты США с Румынией и Литвой.

Отходом технологии ТАЕ являются ядра изотопов водорода, которые достаточно легко утилизируются в дополнительное стабильное водородное топливо. Поэтому совместно с ЭС на блоках ММР логично создается производство сжиженного водорода или ТЭЦ, работающая на водороде.

РосАтом №558 декабрь 2022, стр. 3.

«Британская Shell хочет использовать энергию малых АЭС для производства дешевого водорода».

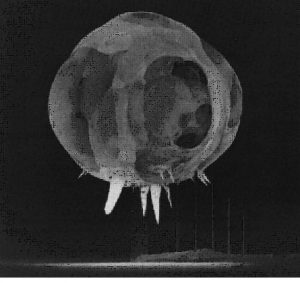

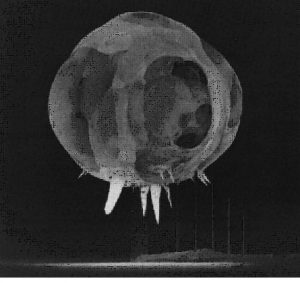

Сейчас в ядерной энергетике производится большое количество ядерных реакторов с названием ММР. Но все они основаны на урановом или плутониевом распаде. Отличительным признаком скрываемой технологии Tri Alpha Energy является модульность конструкции ММР, и связанная с этим обстоятельством отличительная мощность модуля, равная 50 МВт. Данная мощность модуля нормируется видимо, конструкцией ускорителя Богомолова, который используется для получения потока пусковых энергичных протонов или нейтронов. Этот уникальный ускоритель закуплен США ещё на стадии его разработки в России. В передаче документации участвовал автор ядерных релятивистских технологий Острецов Игорь. Именно эти технологии объясняют происхождение наблюдаемого избытка мощности производимых ядерных взрывов. Дело в том, что под воздействием энергичных нуклонов ядра атомов веществ, входящих в конструкцию корпуса бомбы могут становиться частично радиоактивными, и принимать частичное участие в активном ядерном расщеплении корпуса бомбы. Это хорошо видно на фотографии взрыва урановой бомбы, установленной на металлической вышке с металлическими растяжками. Эффект зафиксирован случайно. Это шипы на сфере границы взрыва, которые возникли в местах металлических растяжек, и которые тоже участвуют в процессе частичного и дополнительного ядерного расщепления, см. фото 1.

Фото 1. Взрыв ядерного устройства, установленного на вышке.

Вернёмся вновь к команде Щёлкина. Эта команда работала в условиях известных нам научных представлений, и в известной политической ситуации. Нам известен результат её деятельности.

Однако нас удивляют некоторые странности в информировании общества фактами, относящимися к этой разработке.

Почему-то нам не называют официального руководителя Проекта. Как-то вскользь в этом качестве иногда упоминается Сахаров. Но Сахаров демонстративно отказался от участия в данной разработке.

Нам не сообщается, что в зоне взрывов никогда не удалось обнаружить следов синтезированного гелия.

Перед нами не ставится проблема обоснования хронического превышения реальной мощности взрывов по сравнению с расчётной мощностью.

Ко всему прочему, нас уберегают от возможности оценки прошлой разработки; оценки с учётом современных достижений науки и техники.

Уже всем совершенно ясно, что коммерческие успехи Илона Маска как-то связаны с загадочным гелием-3. Но эти догадки не имеют научного обоснования. А это обстоятельство даёт право назвать догадки криминологическими, т.е. привычнее сказать — результатом теории заговора, и попросту назвать их лженаукой. Адепты теории заговора подвергаются постоянному шельмованию, которое явно кем-то финансируется, а это опять криминологическая догадка.

Подведём маленький промежуточный итог: научность любой гипотетической модели сейчас назначается, и даже частично продаётся, теми же рецензируемыми журналами.

Примерно в одно время с проектом разработки водородной бомбы было открыто финансирование ещё одного, смежного проекта, руководителем которого был назначен молодой и гениальный самоучка Филимоненко Иван Степанович. Получить образование, достойное его должности, ему помешала война. Он сразу был назначен академиком.

Карьерный взлёт Филимоненко обеспечивался персональной поддержкой трёх авторитетных личностей: Сталина, Берии и Курчатова.

Целью проекта было создание ядерного бомбардировщика с неограниченной дальностью полёта, и при этом способного нести ядерную бомбу. И такой бомбардировщик был создан. Фактически это был пилотируемый Буревестник.

Однако реляций не последовало, т.к. проект был очень быстро закрыт. И закрыт был по инициативе и силами одного человека. Этим человеком был руководитель проекта – Филимоненко. Мотивы, которыми он руководствовался, были такими же как и у Капицы с Сахаровым.

Против решения Филимоненко восстала практически вся его команда совместно с причастными министрами. Ведь все ждали наград.

Многие затаили досаду на придурочного выскочку. Поэтому после скорой смерти всех троих покровителей, заблудшие и затаившиеся общими усилиями упрятали Филимоненко в психушку. На несколько месяцев – больше не удалось.

Всего четыре месяца – а карьера сломана. И сломана жизнь самородка, возможно масштаба Ломоносова. Самолёт – это мелочь. Филимоненко был на шаг от величайшего открытия в ядерной физике. Он уже понял, что ядро атома это не бесформенный конгломерат нуклонов, а стройная ажурная пространственная конструкция, отвечающая за физические и химические свойства атомов. Эта конструкция, хоть и достаточно жёсткая, и стандартизованная, но всё же способна перестраиваться в естественных условиях. Этой перестройке обязано существование радиоактивных изотопов и изомеров. Но не только. Ажурные ядра способны реализовать холодный ядерный синтез.

Почему холодный, если его температура порядка тысячи градусов? Потому, что заблудшие назначили для синтеза температуру в 10 млн. градусов. Представляете, как они набросились на не образованного «выскочку», усомнившегося в их постулате.

Вот, посадили человека на 4-е месяца – и 60 лет застоя в науке обеспечили.

Сейчас к той же идее приблизился Острецов Игорь, только он подошёл немного с другой стороны. Он предложил и опробовал метод, который назвал ядерной релятивистской технологией. Суть метода в способности нуклонов перемещаться внутри ядра при доступных технологических температурах, создаваемых внешним потоком ускоренных протонов или нейтронов.

Конечная цель идеи Острецова та же, что и у Филимонова. Методом возбуждения радиоактивного ядра добиться его перехода в стационарное состояние с меньшей энергией, и с соответствующим выделением тепловой энергии.

Именно эта тепловая энергия многие миллионы лет обеспечивает достаточно комфортный климат для жизни на Земле.

Мы почему так подробно рассматриваем идеи Филимоненко и Острецова? Дело в том, что их идеи положены в революционные американские технологии под брендом «Tri Alpha Energy». Эти технологии фирмы ТАЕ реализуют давнюю мечту учёных — освоить звездный метод получения энергии.

Все полагают, что это синтез водорода. Но, откуда это известно?

Все знают, что это сказали два молодых мыслителя: Эддингтон и Эйнштейн. Два приятеля, которые активными исследованиями не занимались, а только читали и наблюдали. Однако, аргументов, подтверждающих их догадку – достаточно много. И при этом, напрочь отсутствуют какие-либо умственные возражения, или хотя бы умственные сомнения. Вот, это обстоятельство и является достаточно странным.

Нормы научного подхода требуют либо экспериментальных доказательств, либо попыток, пусть даже безуспешных, теоретического (мысленного) опровержения. Однако, подобные попытки всячески пресекаются нашей, видимо хорошо ангажированной, РАН.

Скрыть научно-техническую революцию такого мирового масштаба практически невозможно. Но, похоже, Пентагону и ЦРУ в условиях распада СССР это удалось.

Однако на фоне отлаженного в США промышленного производства, требуемая скрытность вызывает всевозможные странности. Приведём некоторые из этих странностей, которые должны бы были привлечь внимание промышленной разведки.

США не принимают участия в строительстве монстра ИТЭР, хотя исправно платят свой 10 % взнос только за право собственности на все наработанные ноу-хау.

Test Fusion Tokamak Reactor — самый большой токамак в США (Принстонский университет) закрыт в 1997 году.

США, без видимых причин, отказались от строительства газопровода из Канады.

Всем чиновникам рекомендовано пересесть на электромобили. Но для этого нужно огромное количество электроэнергии, а в США последнее время крупных электростанций (ЭС) не строилось. Кроме дополнительных источников электроэнергии требуется создание сети дорожных электро-заправок. Такое массовое строительство не может не вызвать интереса разведки РФ. Чтобы не раскрывать этого массированного строительства, 22 ноября 2020 года США выходят из договора об открытом небе, и выходят опять без видимых причин.

Чтобы скрыть (временно) низкую стоимость новой электроэнергии, автомобили Тесла подзаряжаются на дорогах бесплатно. Эта услуга входит в контракт приобретения электромобиля.

Пентагон заключает с Илоном Маском контракт на модернизацию крылатой ракеты Томагавк. Контракт не секретный. Отчёт публикуется в открытом доступе. Дальность Томагавка с 700 км увеличивается до 1700 км (это сначала), а сейчас без лишнего шума уже называется 2700 км. При этом в отчёте приводится странная непривычная в таких случаях характеристика: планер ракеты не претерпел ни малейшего конструкторского изменения. Это как? Дальность полёта увеличена почти в 4-е раза, а корпус не изменился. Во что же загружается необходимое для такой дальности топливо? А на счету у Маска появляется кругленькая сумма.

Успехи Илона Маска удивляют и привлекают внимание. Но вот, у Маска начинается серия неудачных испытательных стартов, она продолжается более полугода. Все СМИ прогнозируют скорое разорение фирмы СпейсХ. Однако в конце финансового года оказывается, что капитал Маска удвоился. Но никто не удивляется, все как бы привыкли. А зря. Под «крышей» марсианского космического корабля разрабатывалась новая гелиевая бомба. И её сделали. И даже продемонстрировали в Турции, при инициации назревшего там землетрясения.

Вот фрагмент из турецкой газеты.

«К такому масштабному землетрясению в Турции, какое настигло страну 6 февраля 2023 г, никто не был готов. Кроме американцев, считает журналист турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикдёнмез. Он написал статью-расследование в духе теории заговора.

Автор предполагает, что катастрофа носит отнюдь не природный характер, а техногенный. Омюр Челикдёнмез приводит один любопытный факт. Незадолго до землетрясения ряд государств временно закрыли свои дипломатические и консульские представительства в Турции. Это США, Германия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Бельгия, Великобритания, Франция и Италия, — в общем, весь пул американских подпевал.

Формально побег из Турции связан с предупреждением посольства США от 27 января об угрозе неизбежных терактов в Стамбуле. Это, видимо, и было сигналом для посвященных и началом операции «против Анкары», предполагает журналист». Конец цитаты.

Источник: USS Nitze. https://dzen.ru/b/Y-UpYkrMnTmZVgn1 .

Названные взрывы были зафиксированы непосредственно перед землетрясением. На фоне идущих войн многие взрывы становятся не слышными. Наше командование СВО не захотело услышать взрыв гелиевой бомбы, когда Пентагон соблазнился ударить по нашему аэродрому Энгельс-2, переполненному стратегическими бомбардировщиками.

Украинский беспилотник Ту-141 чуть-чуть не дотянул до аэродрома; он был сбит нашим истребителем над пустырём перед аэродромом. Бомба упала на пустырь.

Наше командование засекретило данный взрыв. От кого засекретило? От Пентагона?

Теперь Пентагон выжидает.

Можно предположить, что в преддверии мирных переговоров по Украине нам эту бомбу продемонстрируют ещё раз. И эта демонстрация ознаменует открытие новой энергетической эры – эры гелиевой энергетики.

Фирме ТАЕ незачем будет скрывать принадлежность своей продукции к гелиевым технологиям. США обрушат цены на электроэнергию, и на какое-то время станут монополистами производства ММР.

В пылу предвыборных кампаний в США претенденты то и дело упоминают новое супер-оружие. Путин утверждает, что у США нет гипер-звуковых ракет. Но Трамп утверждает, что есть, и даже называет их скорость, равную 17 махам. Про супер-бомбу он тоже упоминал. Однако наш шоу-эксперт списал это на издержки (враньё) предвыборной кампании. Только Андрей Малахов продемонстрировал и прокомментировал кадры взрывов в Турции, привезенные для его передачи прорицателем Афганом. Но ощутимой реакции что-то не заметно. Так что – будем ждать начала новой эры.

Да, немного про устройство бомбы. Это прочный баллон (в Энгельсе-2 это был шар), наполненный диоксидом лития с примесь палладия, пропитанного водородом. Баллон изнутри покрыт взрывчаткой, а снаружи покрыт веществом типа напалм. Перед употреблением напалм поджигается – и бомба некоторое время должна гореть, чтобы LiD прогрелся. После чего приводится в действие, т.е. взрывается, внутреннее покрытие баллона – и затем следует ядерный (гелиевый) взрыв.

Чем больше бомба, тем дольше она должна прогреваться. У человека, увидевшего яркий светящийся и падающий шар, есть несколько секунд, чтобы спрятаться в укрытие, всего лучше – в окопе или траншее.

5 Заключение

На основании изложенного, без какого-либо сомнения, можно утверждать, что научно-техническая революция на Земле уже свершилась. Но пока она идёт только в одном государстве, называемом США. И идёт скрытно.

Можно утверждать также, что теперь человечество никогда не будет испытывать дефицит энергии.

Казалось бы, что можно расслабиться, и заняться приготовлением к счастливой жизни. Однако реалии таковы, что США явно находятся под влиянием своего глубинного правительства, которое уже приняло решение о формате будущего существования человечества. В связи с этим обстоятельством, видимо, возникнут совершенно новые проблемы.

Наблюдая за действиями глубинного правительства США, создается впечатление, что его ученые (смотрящие за природой) более почтенно относятся к гармонии в природе, и не мыслят мир без единой, для всех и вся, научной парадигмы. И это качество выгодно отличает их от наших академиков.

А теперь про счастье выбора LiD. Кто бы ни предложил дейтерид лития в качестве заряда водородной бомбы – выбор был за Щёлкиным. А в чём именно его счастье? Дело в том, что именно эта комбинация требует очень малого (относительно) затрата энергии на реализацию реакции ядерного синтеза лития с дейтерием. Однако, для полного счастья одного совпадения часто бывает мало. В нашем случае было ещё одно счастливое совпадение: продукт синтеза (а это либо изотоп, либо изомер бериллия) расцеплялся на две разные альфа-частицы; одна из которых является ядром гелия-3. А гелий-3 является самым ядерно-энергоёмким веществом, обладающим при этом минимальной ядерной прочностью, менее 10 МэВ. Выходная результирующая мощность на один акт расщепления получается равной около 16 МэВ. Всё это вместе и обеспечило успех имитации якобы водородного взрыва.

Суть изложения будет более понятной, если догадаться, как устроено ядро гелия. А его конструкция очень естественная. Это напряженная (натянутая) цепочка из 4-х нуклонов. По краям цепочки находятся протоны, обеспечивающие натяжение и запасенную энергию, а между протонами находятся два нейтрона. В местах соприкосновения нуклонов действуют короткие силы сцепления. Придумывать физику этих сил не рекомендуется, т.к. известные нам магнитные силы вполне подходят (справляются). У гелия-3 между протонами всего один нейтрон, что и объясняет большую энергоёмкость и меньшую прочность.

В ближайшее время гелий-3 станет основным энерго-носителем, обеспечивающим космические перемещения. Именно по этой причине глубинное правительство США стремиться первым попасть на Луну, чтобы там завладеть месторождениями гелия-3.

Ну, и в качестве вишенки на торте.

Китай знает про гелий! И Китаю тоже нужна Луна.

Более подробную информацию можно узнать из следующих источников:

1 Леонович В.Н., Как запустить ТОКАМАК. URL: https://proza.ru/2024/12/10/870.

2 Леонович В.Н., Анализ политики США с учётом скрываемых данных. URL: https://proza.ru/2024/11/15/873.

3 Леонович В.Н., Война – каких ещё не было. URL: https://proza.ru/2023/08/14/1441.

4 Леонович В.Н., Политика США с позиции силы, ч.1. URL: https://proza.ru/2021/05/27/1224.

5 Леонович В.Н., Политика США с позиции силы, ч.2. URL: https://proza.ru/2021/09/19/1493.

6 Леонович В.Н., Политика США с позиции силы, ч.3. URL: https://proza.ru/2023/03/03/1207.

7 Леонович В.Н., Политика США с позиции силы, ч.4. URL: https://proza.ru/2023/05/04/1216.

8 Леонович В.Н., Интрига гелия в войне США с Россией. Зов к разуму. URL: https://proza.ru/2024/05/31/1209.

9 Леонович В.Н., Жизнь на Земле в космической стуже: URL: https://proza.ru/2022/06/16/1538.