Леонович Владимир

Аннотация.

На базе некоторого смягчения жестких рамок квантового формализма модели атома, рассмотрен механизм образования химических связей в молекулах, с привлечением магнитных взаимодействий атомов, которыми обычно до сих пор пренебрегали.

С привлечением магнитных взаимодействий, представлена версия алгоритма горения чистого водорода (H + H = H2).

Предложен механизм высвобождения тепловой энергии в процессе симметричного объединения атомов водорода, происходящего при горении водорода в водороде.

Предложен альтернативный алгоритм взрыва гремучего газа.

Положительным аспектом работы является возможность простой и наглядной экспериментальной проверки её выводов.

Введение.

Всякое открытие в науке вызывает соответствующий рывок развития прогресса.

Но когда очередной бум заканчивается – диалектика берет своё, т.е. начинают проявляться отрицательные нюансы освоенных достижений.

Авторы и апологеты открытия, развивая новые положения, непроизвольно, но закономерно, стремятся преувеличить значение открытия, и не всегда обоснованно расширяют границы его практического применения.

Отрицательные последствия этих устремлений известны и очевидны. Однако история раз за разом повторяется.

Примеров множество. Приведем всего один.

Выявив экспериментально табличную зависимость валентности химических элементов от количества электронов в атомной оболочке, В. Гайтлером и Ф. Лондоном была предложена ковалентная модель валентности. На основе бытующих в те времена представлений о квантовых взаимодействиях, была предложена квантовая (сначала полуквантовая) модель электронных оболочек атомов. Поскольку исходные условия брались только из параметров валентности, имеющей дискретную природу, то и модель оболочек была предложена максимально жесткой.

Первое время избыточная жесткость модели не проявлялась на практике – и к ней привыкли. Когда же начали проявляться эффекты, вызываемые с недостаточной адекватностью модели, и связанные с избыточной жесткостью в формировании расчетных орбиталей, то причину начали искать на стороне. Вместо того, чтобы ослабить избыточную заквантованность модели атома, начали придумывать несуществующие квантовые явления, компенсирующие искусственную неадекватность. В результате начала разрастаться «развесистая клюква» квантовых локализованных законов, которые действуют по случаю.

Оценим навязанную исследователям ситуацию на примере планетарной модели атома водорода.

Импульс инерции электрона очень мал. А электрическое взаимодействие огромно. В процессе перемещения в облаке орбитали электроны атома неизбежно вынуждены сближаться, испытывая огромные кулоновские силы, и меняя свои моментальные траектории.

Написать гамильтониан в уравнение Шрёдингера для любого атома с количеством электронов больше двух — практически невозможно. Поэтому, естественным образом, все теоретические ухищрения давали хороший результат только для атома водорода.

Для остальных атомов исследователи тщетно пытались, и пытаются до сих пор, подобрать соответствующие конфигурации жестких орбиталей. А жестких орбиталей нет!

Однако их продолжают искать.

Вот и получают решения, в которых электронам дозволяется находиться в центре ядра атома.

Автор статьи исходит из положения, по которому электроны не уподобляются трамваям, перемещающимся по уложенным теоретиками рельсам, а движутся согласно классическим законам электродинамики, реализуя при этом квантовые закономерности.

Горение в бытовом и расширенном представлении

Бытовое представление о процессе горения, связано с разложением сложных веществ на простейшие, исходные элементы в качестве золы, дыма и газов. Горение сопровождается выделением энергии в форме тепла и света. Продукты горения входят в биологический кругооборот энергии в природе; из них вновь синтезируются сложные объекты, являющиеся природным топливом.

Исходным же источником энергии горения является энергия, поглощенная и накопленная сгоревшим продуктом в процессе своего синтеза.

Однако расширение научного кругозора о природе горения приводит к знаниям, которые не укладываются в предложенные бытовые представления, и более того, ставят перед исследователями целый ряд труднейших вопросов.

Вопрос философского толка: зачем природе нужно, чтобы с трудом построенное сложное вещество, так легко сгорало?

И более насущный вопрос: как можно предсказать — что и как будет гореть.

И ещё, если уж существует горение, результатом которого является не разложение, а некий синтез, то каким образом возникают большие скорости теплового движения в процессе реакции синтеза; например, симметричного объединения двух атомов водорода в одну молекулу. Как в этом случае возникают большие скорости образовавшихся молекул?

Прямого ответа ни в справочниках, ни в учебниках нет. Все ответы косвенные, рассчитанные на удовлетворение любознательности обучающихся определениями нескольких типов химических связей.

Тактика лукавая. Она не дает возможности представить — как при образовании ансамбля молекул водорода, эти молекулы, как части целого, приобретают большую энергию теплового движения.

Какую внутреннюю, ранее запасенную энергию, теряют исходные атомы, которые вдруг в процессе синтеза приобретают интенсивное хаотическое движение?

Заметим к тому же, что собственно химическая связь атомов — энергии не выделяет. Химическая связь действует на протяжении всей жизни молекулы, миллиарды лет, не изменяясь во времени.

Энергия горения при синтезе, как некоторый неравновесный и неприкаянный избыток, проявляется в момент возникновения химической связи. Откуда он берется – неизвестно, а это важно.

Горение водорода и метод черного ящика

Процесс горения атомарного водорода без посторонних реагентов представляет собой белое пятно в науке. Однако многие об этом даже не догадываются, так изящно это обстоятельство изложено в учебниках.

Для автора ситуация является поводом для исследования объекта методом черного ящика. Дело в том, что явление, бесспорно, происходит и наблюдается, а логическая цепь причин и промежуточных состояний его – автору, как и всем остальным, не известны, и экспериментальное исследование тоже недоступно.

Вот и приходится, применительно к горению атомарного водорода, использовать приемы исследования черного ящика.

Сознательно пропустим часть алгоритма процесса горения, и рассмотрим его в момент, когда молекула уже сформирована, и уже обладает порцией приобретенной и явно неравновесной энергии, которая ещё не превратилась в тепло, т.е. в хаотическое движение самой молекулы и её окружения.

Преобразование внутренней энергии молекулы в кинетическую энергию теплового движения среды возможно только посредством столкновения возбужденной молекулы с соседними молекулами окружающей среды, что следует из общих требований симметрии теплового процесса и закона сохранения движения. Из этого механизма превращения внутренней энергии в тепло, в свою очередь следует, что возбужденная и только что сформированная молекула должна обладать либо интенсивной механической вибрацией, либо вращением, либо электрическим возбуждением своей электронной оболочки. Наличие интенсивного поступательного движения исключается, опять же, из условий симметрии.

Находясь в газовой среде себе подобных молекул, такая возбужденная молекула должна иметь возможность расталкивать соседние молекулы, разогревая, таким образом, собственно среду.

Получается, что в процессе образования молекулы, формирующие её атомы, первыми приходят в интенсивное внутреннее движение молекулы.

Из простейших соображений несложно догадаться, что предпочтительнее всего энергия возбужденной молекулы будет представлена продольными колебаниями ядер атомов водорода в составе молекулы. Возбужденным состоянием электронов тоже нельзя пренебрегать, но оно не может влиять на температуру существенно, т.к. вызове только холодное свечение, подобное неоновому.

Получается, что атомы водорода, соединившись в одну молекулу, приобретают на заключительном этапе большие линейные ускорения (импульсы), которые естественным образом за счет симметрии конструкции молекулы проявляются в камертонной вибрации малоподвижной молекулы.

С этим можно бы согласиться, т.к. в этом нет ничего необычного, но почему вибрация так интенсивна, и за счет какого природного процесса это происходит? Какой объект или процесс теряет энергию, приобретаемую образовавшейся молекулой?

Таким образом, мы логически, из самых общих соображений, пришли к выводу, что образовавшаяся молекула водорода неизбежно должна быть сильно возбужденной, и вибрировать. Однако причина такого поведения всё еще осталась не выясненной.

Возбужденная «горячая» молекула интенсивно расталкивает непосредственных соседей, сообщая им хаотическую скорость, соответствующую температуре 3500 ºС. Это почти рекорд для всех известных реакций горения.

В рамках официальной модели объяснение выглядит тривиальным: протон одного атома притягивает орбитальный электрон второго атома, а тот притягивает (подтаскивает) уже свой протон, и тем самым атомы притягиваются и сближаются, причем, как известно из практики, с большой скоростью. Других возможностей из тривиального объяснения не просматривается.

Кажущаяся простота выводов убаюкивает и гипнотизирует.

Ситуация в науке сейчас такова, что достаточно сослаться на квантовую природу сил – и дальше можно не конкретизировать их происхождение, если результат конечного действия этих сил точно известен, и может быть рассчитан, то других обоснований не требуется. Попытаемся избежать этой заманчивой ловушки.

Краткий обобщенный анализ устройства атома

Бурные успехи планетарной модели Резерфорда-Бора в плане формирования оптического спектра излучения, заслонили от первопроходцев другую, полускрытую природную сущность электронной оболочки атомов, а вместе с этим заслонили и суть функционала атома.

Дело в том, что электронная оболочка каждого атома, как целое, есть природное творение, призванное нести и сохранять функциональную целостность ядра атома.

Структурированное природой ядро каждого атома «живет» в коконе-колыбели своей электронной оболочки, оберегаемое этой оболочкой от опасных контактов, как с другими ядрами, так и от контактов с электронами собственной оболочки и электронами других, окружающих атомов. Эта функция оболочки атома является фундаментальным её свойством и назначением.

Что же природа так бережно хранит в ядре атома?

Логично предположить, что в ядре атома хранится атрибутика вещественного стандарта, а этой атрибутикой могут быть только состав и пространственная структура ядра. Пока наши знания об устройстве атома были скудными, в химии прижилось мнение, что за стандарт химических свойств вещества отвечает структура и состав электронной оболочки атома. В некотором смысле, так оно и есть. Но внимательный анализ множества обстоятельств, приводит к предположению, что стандарт электронных оболочек является вторичным, и сам зависит от конфигурации ядра. Если бы было иначе, то не могли бы существовать изомеры. Ссылка на изомеры является примером строгого научного доказательства без привлечения математики. Капельная структура ядра, не допускает существования изомеров – и является абсурдом.

Если бы ученые своевременно акцентировали свое внимание на этом достаточно очевидном обстоятельстве, то возможно мистики в квантовой теории было бы чуть-чуть меньше.

Дело в том, что электроны в атоме это вовсе не волновые функции, а конкретные, непрерывно взаимодействующие и непрерывно излучающие постоянное электрическое поле, электроны. Электроны с конкретным функциональным назначением, с конкретными переменными скоростями, и с такими же конкретными переменными пространственными координатами, которые, правда, мы не можем точно измерить, если в виду имеются фотонные измерения. Что же касается других, мыслимых, технологий, то мы опять не можем произвести измерения, но уже чисто технологически, а не принципиально [1].

Справка. Электрон, как волновая функция, — это одинокая плоская и бескрайняя волна в пустом пространстве, находящаяся в ожидании аналогичной плоской волны, с которой электрон-волна столкнется и проколлапсирует, превратившись на одно мгновение в обычный электрон, а затем вновь превратится уже в другую волновую функцию. Но поскольку электроны никогда не сталкиваются (они рассеиваются), а время рассеивания не является мгновенным – и назначается по неким критериям, то во время рассеяния электроны представляют дуалистическую неопределенность типа волна – облако вероятности. (Вольное, но корректное изложение одной из квантовых догм).

Электроны и протоны устроены так, что электрон не может упасть на протон, как бы не варьировались начальные условия падения. Электрон, в конечной стадии любого варианта падения, начнет вращаться вокруг протона, и вовсе не как планета вокруг звезды. Сходство пригодно только для присвоения названия «планетарная модель».

Магнитное поле атома водорода устроено таким образом, что его единственный электрон, являющийся условной, т.е. вырожденной оболочкой атома, формирует облако вероятности, которое имитирует для нас сферическую твердь этой оболочки. И эту твердь мы ощущаем реально физически, но в то же время физиологически субъективно, т.е. в эффективном представлении.

Любой предмет для нас является только поверхностью, составленной из электронных оболочек атомов.

Характеристика «физиологически субъективно» требует пояснения. Твердь – это наше субъективное ощущение физической реальности, преобразованное в наш спектр чувств, как, например, энергия фотона нами воспринимается как цвет, которого в природе без нас не существует.

Мы живем в эффективном (ощущаемом нами) мире. В мире, где черное небо имеет голубой цвет, а Солнце и звезды обращаются вокруг Земли. И мы не знаем, какие ещё наши фундаментальные субъективные представления искажены (преобразованы) нашим сознанием аналогичным образом.

Для того чтобы создать ощущение сферической тверди, электрон водорода должен обращаться вокруг протона одновременно в трех плоскостях. Не по очередности витков, а по очередности временных квантов. Это трудно сообразить, но поставить задачу для компьютера можно. (Интересно, какие витки получатся, и что будет с магнетоном Бора). Этого Резерфорд, предлагая свою планетарную модель атома, еще не знал.

Понятие электронной оболочки или орбитального облака вероятности – это образы групповых статистических явлений, и одновременно наших ощущений. У атома водорода в любой момент времени нет никакой оболочки, есть всего только один электрон. И тем не менее – «оболочка» есть, она существует и функционирует как реальная оболочка, как усреднение быстрых смен состояний во времени и в пространстве. Эта оболочка является сферой, модулированной дисперсионными силами электрического и магнитного свойства, вызываемыми внешними обстоятельствами. Вот только официальная наука решила пренебречь магнитными взаимодействиями, что вызвало бум мистических предложений.

С учетом новых знаний, приобретенных человечеством уже после кончины Бора и Резерфорда, оценим, насколько всё же планетарная модель Бора является планетарной?

Математически, без учета магнитных сил, – аналогия почти полная, формулы одинаковые, — но это только для атома водорода. Для остальных атомов сходства уже практически не существует. А ведь планетарную модель отвергли полностью за то, что она не действовала применительно к атомам с количеством электронов более одного, хотя ученые долго и безрезультатно пытались её к этому приспособить.

Дело в том, что поля протонов и электронов по своей величине равны, чего не бывает ни в одной планетарной системе по отношению к планетам и их звезде.

Пока электрон (планета) в оболочке атома только один, то динамика его поведения математически описывается практически одинаково с планетой. Но если появляется второй электрон, а тем более не только второй, то общая картина движения совершенно меняется. Два электрона между собой взаимодействуют не как планеты, и даже не как звезды, а как совершенно небывалые объекты, у которых как бы есть огромная масса антигравитации, т.к. они отталкиваются почти с такой же силой, с какой притягиваются к ядру атома, и при этом они обладают несоизмеримо малой массой инерции. Если же электронов в оболочке атома больше двух, то о стационарности орбит электронов, в планетарном смысле, не может быть и речи.

Всякое случайное сближение электронов, а в оболочке атома эти сближения неизбежны, вызывает обязательное изменение их траекторий. Энергетические состояния атомов при этом могут меняться незначительно, и даже не изменяться, но траекторные параметры изменяются существенно.

Похожим образом электроны одного атома взаимодействуют с электронами смежных атомов в момент их сближения.

Как следствие, электроны относительно медленно мигрируют по энергетическим уровням в квантованном атоме, пока не испытают резонансное (по отношению к вакууму) воздействие, в результате которого электрон совершает поступательно-возвратное перемещение с уровня на уровень, в результате чего атом излучает определенный, характерный для данного атома и данного перехода фотон (квант энергии).

Излучивший атом, потеряв часть внутренней энергии, становится неравновесным относительно среды, и начинает отнимать энергию от соседних атомов; и делает он это за счет теплового движения (охлаждение излучением).

Таким образом, излучение фотона приводит к охлаждению среды. Именно, среды, а не самого излучившего атома. У излучившего атома импульс не изменяется, изменяется только внутренняя энергия. В противном случае пришлось бы считать, что фотон всегда излучается по направлению движения электрона, а для этого нет никаких оснований [2].

Данный сценарий допускает два варианта модели атома. По первому варианту атом устроен так, что тепловые столкновения могут вызывать, как увеличение внутренней энергии атома, так и её уменьшение. По второму варианту – внутренняя энергия может только увеличиваться в результате тепловых взаимодействий, уменьшаясь только за счет излучения фотона.

Второй вариант функционально и интуитивно более предпочтителен, но требует экспериментальной проверки. Из второго варианта следует закон о невозможности понизить температуру тела за счет трения, что для всех является очевидным.

От того, какой вариант реализован в природе, зависит правильность наших интерпретаций наблюдаемых явлений.

Обобщенный анализ физико-химических взаимодействий

В момент образования новых молекул, электронные структуры составляющих атомов соответственно перестраиваются. Причем изменяются траектории всех электронов на всех оболочках. Электрические поля электронов так велики в масштабе атома, а диаметры смежных электронных оболочек так мало отличаются друг от друга, что даже простая однократная ионизация атома вызывает вариацию всех электронных траекторий.

Все многочисленные вариации электронных оболочек атомов можно отнести к явлению дисперсии. От того, куда мы их отнесем, ничто в природе не может измениться, кроме точности наших прогнозов. Если в разнообразии множества проявлений дисперсии что-то упустить, то изменения в модели могут оказаться разительными. Это замечание непосредственно касается так называемых парных электронов ковалентной связи.

Стабильность электронов ковалентной связи, при наличии других электронов в оболочке атома, представляется очень сомнительной. Дело в том, что случайное изменение параметров одного из электронов ковалентной пары, должно быть точно отработано вторым электроном, а механизма реализации этой отработки нет. Таким образом, тандем электронов не может испытать стороннее воздействие, не нарушающее параметры равновесного, согласованного ковалентного тандема, как целого.

Создается впечатление, что в официальных моделях атомов все внутренние процессы искусственно и чрезмерно заквантованы, что приводит к обеднению моделей атомов в плане описания природного разнообразия.

Образ-идеализация спаренных электронов придуман химиками для удобства манипулирования валентностями. Однако физик, если он воспользуется образом спаренного электрона, испытает ненужные, искусственные трудности. Нельзя групповую корреляцию выдавать за квантовое взаимодействие конкретной пары электронов. Групповое взаимодействие принципиально не может имитировать природный квант, ибо групповое взаимодействие неустойчиво по своей природе.

Под групповым взаимодействием здесь понимается взаимодействие группировок условно свободных зарядов, возникающих по той или иной причине.

Объединившись в молекулу, атомы водорода уже не могут предоставить своим электронам возможности свободного обращения в трех плоскостях. Движение двух электронов, принадлежащих разным атомам одной молекулы неизбежно должно стать не сферическим и взаимно согласованным. Но в какой мере?

Химики избегают физически конкретной интерпретации, прикрываясь стилем функциональной терминологии. Они формулируют эту согласованность следующим образом: «пара электронов, осуществляющая ковалентную связь, одновременно принадлежит обоим связываемым атомам». Получается: солоно, потому что содержит соль. Кто бы спорил.

Принадлежать – это системная характеристика, требующая дополнительных пояснений, а пояснения каждый раз, если и приводятся, то только по мере надобности авторов, и именно в плане потребностей авторов.

Однако фундаментальная функция сбережения ядра от любых воздействий должна сохраняться, и именно как фундаментальное качество. При этом обобщенные, спаренные электроны ковалентной связи в молекуле водорода как исполнители этой функции являются не лучшим вариантом.

Для конкретизации и лучшего понимания способов реализации ковалентной связи обратимся к более наглядному примеру, тем более что он нам понадобится.

Вместо атомов водорода, с вырожденными электронными оболочками из одного электрона, рассмотрим два атома кислорода в составе аналогичной, двухатомной молекулы.

В процессе сближения атомов, перед самым образованием молекулы, в ожидаемой точке условного соприкосновения постепенно начнет формироваться зона разреженности электронов сближающихся оболочек. Для этого все электроны должны своевременно и соответствующим образом скорректировать свои траектории, и корректировать их непрерывно по мере сближения. В таком сценарии перескок двух конкретных электронов на траекторию, которая охватывает оба атома, выглядит не только маловероятной, но и неестественной.

Гораздо меньше сомнений вызывает наведенный электрический диполь, который представляется более естественным именно в групповом исполнении.

При образовании молекулярного кислорода всё происходит, как и при образовании молекулярного водорода, только в более обобщенном варианте, т.к. процесс реализован более обычными, а не вырожденными атомами с единственным электроном. По этой причине, эффекта скачкообразного формирования магнитного момента не будет, и не будет сопутствующего скачка ускорения атомов при сближении, а значит, не будет и большого выделения энергии в форме тепла. Данный вывод, как прогноз, подтверждается экспериментально. Горение чистого атомарного кислорода идет вяло, практически с нулевым тепловыделением.

Молекулы кислорода образуются неотвратимо, но медленно.

Вместе с эффектом наведенного группового диполя, признаваемого официальной теорией, в сближающихся атомах может реализоваться совсем другой эффект, эффект токовой природы, который тоже может обеспечивать химическую связь, но эту связь не хотят замечать официальные теоретики. Речь идет о магнитной связи, которая формируется за счет, и сообразно, случайным параметрам процесса сближения атомов. Магнитная связь не отменяет лондоновские дисперсионные силы, она их дополняет и разнообразит, т.к. сопряжена с множеством нюансов, зависящих от количества электронов в оболочках атомов [3].

Сближаясь, электроны постепенно перестраивают свои орбиты так, что в зоне геометрического (мнимого) касания оболочек образуется разреженность электронов, а по краям этой зоны образуется компенсирующий ободок вероятностного уплотнения электронов, который представляет собой групповой ток. Этот ток и формирует комплексную химическую связь, в которой можно усмотреть и элемент дипольного взаимодействия, и элемент взаимодействия магнитного.

Магнитное взаимодействие более конкретно опишем ниже, в связи с описанием алгоритма взрыва гремучего газа.

Для нас важно то, что ни столкновения электронов, ни их запредельного сближения в зоне мнимого касания атомов молекулы не будет ни при каких обстоятельствах.

В соответствии с классической электродинамикой, каждый электрон своевременно изменит свою траекторию, и продолжит движение вокруг ядра атома, но уже по другим, скорректированным траекториям. Этот эффект очевиден.

Анализ правомерности квантовых идеализаций

Напомним, что размеры всех природных атомов слабо зависят от их массы, и практически одинаковы. Таким образом, внутренние электронные оболочки практически касаются друг друга. И это уникальное качество не нашло отражения ни в одной квантовой (или классической) модели, описывающей строение атома.

Но если так, то орбита электрона в атоме, а значит и его энергетическое состояние, не являются истинно квантовыми. Тогда квантовая природа электронных состояний, постулированная Резерфордом как набор некоторых разрешенных состояний электронов, является совершенно условной, т.е. действующей только для стационарных состояний. А в переходных процессах, т.е. не стационарных, запретных состояний не существует. Но пока Вселенная не остынет до нуля, она находится в переходном состоянии. Разрешенные траектории проявляют себя лишь как цель постоянного стремления к идеальному, никогда не реализуемому состоянию.

Предложенная концепция с разрешенными промежуточными состояниями и будет более адекватной моделью атома, по сравнению с официальной моделью, опирающейся на жестко квантовую структуру атома, и только на кулоновские дисперсионные силы.

Похоже, предложенная интерпретация условного квантования электронных состояний в атомах является обобщающим принципом. Процессы квантовать допустимо, ибо они квантуются в природе, но совсем необязательно, что квантованные процессы являются истинными квантами, как не являются квантами капли жидких лекарств в медицинской капельнице.

Траектория электрона в атоме — это не физический объект, а всего лишь образ (метод) описания процесса движения.

Ища сугубо квантовые решения вне квантовой области, исследователь заводит себя в безвыходный тупик.

Итак, сближение атомов при формировании молекулы водорода приводит к формированию общей электронной оболочки в форме двух полукруглых кашпо со статистической пучностью заряда по ободкам и слабой обменной связью двух полусфер.

Эту конструкцию условно можно рассматривать,- с большими натяжками,- как ковалентную пару. Однако в случае химической связи водорода и кислорода, в кислороде уже невозможно выделить парный электрон, его роль исполняет динамическое групповое распределение электронов в оболочке кислорода. Но характер связи остается водородным. Эта связь — как присоска. Присоска легко «скользит» по поверхности кислорода, если этому не препятствуют внешние обстоятельства, что обеспечивает уникальные, для молекул, камертонные свойства молекулы воды.

Коррелированные дисперсионные эффекты групповых проявлений

Пучность заряда по краю кашпо формируется за счет согласованной деформации траекторий всех электронов, без наличия избранной ковалентной пары. Однако искусственное введение такой пары, в некоторых ситуациях облегчает формальное решение некоторых задач.

Если каждый электрон, совершив один виток своей траектории, возвращается точно в ту же точку молекулы, то образуемая пучность заряда будет хоть и групповой, т.е. статистической, но тем не менее стационарной, относительно своей огибающей. Такая, стационарная, пучность формирует групповой электрический диполь.

Но если при возвращении электрона происходит набег фазы, т.е. некоторое малое смещение, то электронная пучность может приобрести эффект движения, и в этом случае формируется еще один, дополнительный (нестационарный) магнитный и дипольный момент.

Направление обращения этого группового тока уже не зависит от направления движения электронов, а зависит от знака приращения сдвига фазы, и может изменять свое направление практически без инерции, как бы мгновенно, за время всего одного оборота электрона.

Групповой, замкнутый ток (магнитный момент) может сформироваться, а может и не сформироваться. Конкретные значения этого группового тока определяют нюансы химических свойств различных веществ и физических состояний атома в его среде, а предсказывать и рассчитывать их ученые пока не умеют.

Наличие группового магнитного момента не исключает наличия наведенного диполя, более того, эти два явления обуславливают друг друга.

Дисперсионные групповые эффекты применительно к атому водорода

Вернемся к молекуле водорода в момент её образования.

Электроны в молекуле водорода, лишившись возможности формирования абсолютно симметричных сфер, сформируют две зеркально симметричные полусферы, похожие на кашпо, как и в молекуле кислорода. И у объединяемых атомов тут же появится магнитный момент, который и стянет симметричные половинки оболочек в напряженную и вибрирующую конструкцию (горячую молекулу).

В справочниках по химии приводится два рисунка облачных орбиталей молекулы водорода, одна в форме двух кашпо, а другая в форме тора, сформированного связными электронами, реализующими ковалентную связь.

Таким образом, здесь представлена гипотетическая версия формирования молекулы водорода с участием внутренних магнитных сил. Формирование молекулы в этом случае сопровождается естественным выделением значительного количества энергии, образующегося за счет сокращения степеней свободы электрона в атоме водорода. Это и есть суть водородного горения, обнаруженная методом исследования черного ящика, с привлечением магнитных свойств атома.

Таким образом, интенсивную внутреннюю вибрацию ядер в молекулах водорода, при их формировании, мы должны рассматривать как специфическую особенность, свойственную только атому водорода, как атому с вырожденной электронной оболочкой. Эту вибрацию молекулы можно рассматривать также как внутреннее, еще не ставшее хаотичным, тепло (тепло потенциальное). Но делать это надо очень корректно, не забывая условность этого представления. Все-таки, тепло — это энергия хаотического движения молекул.

Современная официальная наука упорно игнорирует магнитные силы, как в атомных, так и еще глубже, во внутриядерных взаимодействиях. Делается это видимо в угоду сохранения авторитета патриархов-первопроходцев. Однако первопроходцы всегда знают несколько меньше, чем их последователи.

Нет, теоретики не отрицают наличие магнитных сил вообще, но они этими силами сознательно и настойчиво пренебрегают, и поступают так, ссылаясь на эксперименты. В Интернете бытует сообщение такого содержания: «На основании множества опытов было установлено, что в пределах атома магнитные поля обычно на три порядка меньше электрических». На этом основании кто-то из авторитетов видимо пренебрег магнитными взаимодействиями. И, следуя авторитету, про магнитные поля в атомах забыло послушное большинство теоретиков, хотя характеристика «обычно» вовсе не означает «всегда».

Повторим еще раз наш очень важный вывод.

Параметры разрешенных состояний орбитальных электронов квантуются условно; эта условная квантовая сущность не запрещает электронам находиться в любом промежуточном состоянии, если это состояние обусловлено действующими силами. Электроны в атомах попадают в квантовые разрешенные состояния в результате их не случайной миграции, — и вызывают резонансное (с пространством) излучение фотонов, создавая ложное впечатление, что электроны стремятся и могут существовать только в разрешенных (квантовых) состояниях.

Заметим дополнительно, что электроны не нуждаются в квантовом запрете излучения с круговых орбит, т.к. постоянный замкнутый ток не совершает работы – и, значит, не может излучать. Если кто сомневается, то пусть попробует указать частоту этого излучения, а также диаграмму его направленности.

Как же электроны в атоме обмениваются малыми порциями энергии для установления равновесных со средой состояний? Да так же, как молекулы в газах формируют нормальное распределение тепловых скоростей, как электрон атома водорода постоянно меняет направление своего орбитального магнитного момента, формируя суммарный нулевой момент. Так же, как современные космические аппараты ускоряются за счет умело рассчитанных пересекающихся траекторий.

Всё это происходит за счет траекторного маневрирования в условиях энергичных и подвижных силовых полей. Ведь в атоме, в отличие от планетарной системы, электроны между собой взаимодействуют почти так же энергично, как электроны взаимодействуют с протонами ядра.

Рассматривая мгновенные значения полей электронов и протонов в атоме, Фриц Лондон углядел в этом дисперсионные флуктуации, сопровождаемые глубинными корреляциями, проявляющимися в неожиданных эффектах, типа сил Казимира.

Однако флуктуация это случайное отклонение от ожидаемого события, но случайное вовсе не означает беспричинное. Мы имеем дело с детерминированным процессом, обладающим множеством степеней свободы; перед нами множественные, регулярные, стесненные колебания и столкновения, с непредсказуемыми начальными условиями и их конечными результатами. Однако оказалось, что за кажущимся хаосом множества ситуаций скрываются устойчивые корреляции.

Вот, одну из таких корреляций, в формате мерцающих диполей, и углядел Фриц Лондон. А разглядеть магнитное взаимодействие у него не хватило энтузиазма.

Если попытаться написать гамильтониан, описывающий процесс сближения двух атомов или молекул, и не пользоваться приемом пренебрежения малыми величинами, то нам придется написать непосильно объемный ветвистый оператор.

В газовой термодинамике подобные операторы удалось заменить формулами законов статистической физики. В квантовой электродинамике наука так далеко ещё не продвинулась.

Сложность ситуации в том, что характер взаимодействия двух сближающихся атомов может радикально изменяться в зависимости от множества ничтожных, казалось бы, событий: от взаимной ориентации атомов в пространстве, от фазовых соотношений орбитальных электронов, от скорости и направления сближения.

Например, при некоторой скорости сближения атомы могут оттолкнутся, а при увеличении или уменьшении скорости, они могут притянуться и остановиться в этом положении, а при еще большей скорости возможно вступить в химическую реакцию, образовав новую молекулу. И это всё это об одной и той же, казалось бы, стандартной ситуации сближения двух атомов.

Два атома водорода при столкновении в нормальных климатических условиях вероятнее всего оттолкнуться друг от друга, хотя молекула водорода для обоих атомов представляет глубокую потенциальную яму.

При нормальном давлении реакция горения водорода самовоспламеняется при температуре около 250 ºС.

Уточненный взгляд на принцип суперпозиции электрических полей

Энтузиасты планетарной модели атома, возможно, не были бы так бесшабашны при выборе моделей химических связей, если бы в свое время знали то, что знают современные астрофизики. А современные астрофизики знают, что в межпланетном пространстве преобладают магнитные поля, а не электрические потенциалы. Магнитные поля имеют свойство распространяться гораздо дальше по сравнению с эффективными кулоновскими полями.

Дело в том, что в учебниках напряженность электрического поля определена посредством силы, действующей на пробный единичный заряд. И это определение ни у кого не вызывает сомнений.

Однако практика использования этого определения продемонстрировала его несовершенство в плане полноты определения. Например, определяя напряженность электрического поля атомов, все справочники приводят нулевое значение, чем вводят обучающихся в заблуждение. В действительности же, поле атома является суперпозицией полей всех присутствующих в атоме зарядов, а нулю равно только суммарное воздействие всех полей на пробный заряд. Разница в интерпретации проясняется при оценке силового поля постоянного природного магнита. Кулоновское поле нейтрального магнита будет неуловимо мало, тогда как магнитное поле будет велико, по крайней мере, еще легко обнаруживаемым.

По существующему определению напряженности разноименных электрических полей вычитаются, а на самом деле компенсируются только воздействия полей, сами же поля не уничтожаются. Таким образом, в определении поля не хватает уточнения, что разноименные поля не уничтожают друг друга. Это очень важно.

На первый взгляд покажется, что это одно и то же. Однако процесс формирования магнитного поля вращающегося, несимметричного по массе диполя, т.е. атома водорода, демонстрирует, что это не так. Магнитное поле атома распространяется так далеко, как далеко распространяется поле электрона, который вращается, хотя пробным зарядом его электрическое поле не воспринимается, т.к. компенсируется полем протона атомного ядра.

Загадочное дальнодействие лондоновских сил, равное приблизительно одному нано метру, определяется дальнодействием магнитных полей, которые сознательно были исключены из состава дисперсионных взаимодействий.

Без учета магнитных сил, Фриц Лондон не смог объяснить дальнее действие введенных им дисперсионных сил, и они теперь «работают» на мистиков от квантовой теории.

Горение гремучего газа в официальной интерпретации

Взрывной характер процесса горения кислорода в водороде, в 1934 году объяснил Н.Н. Семенов, опираясь на принцип цепных химических реакций [4].

Вот, очень кратко, суть его объяснения. Цитата.

«Стехиометрическое уравнение реакции записывается в виде:

2H2 + O2 = 2H2O

Прямое взаимодействие молекул водорода и кислорода не происходит, и механизм процесса носит цепной характер.

Возможны три варианта реакции зарождения цепи.

Первое — разложение молекул водорода при столкновении с возбужденной молекулой М:

H2 + они только = H + H + M (5.6)

Столкновение возбужденных молекул водорода и кислорода:

H2 + O2 + = 2OH (5.7)

В газообразной смеси, как правило, содержатся пары воды:

M + H2O = H +OH + M (5.8)

Низкая энергия связи Н- О в молекулах Н20 по сравнению с энергиями связи Н- Н и 0=0 в молекулах Н2 и 02 делает реакцию (5.8) основной реакцией зарождения цепи.

Продолжение цепи:

1. OH + H2 → H2O + H (5.9)

- H + O2 → OH + O (5.10)

Разветвление цепи O + H2 → OH + H (5.11)

Обрыв цепи HO + H → H2O (5.12)

Если сложить реакции (5.7-5.12) получим брутто-реакцию:

2H2 + O2 = 2H2O

В реакции (5.10) образуется частица с двумя не спаренными электронами — бирадикал. В этой реакции одна активная частица образует две новых, поэтому реакция (5.10) является реакцией разветвления цепи.

Реакции (5.9-5.11) имеют разные энергии активации — соответственно 22,71 и 41 кДж/моль. Так как наибольший энергетический барьер имеет реакция (5.10), то она наиболее медленная и является лимитирующей.

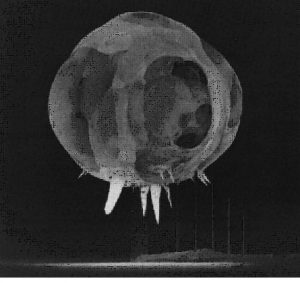

Благодаря разветвлению происходит утроение числа активных частиц после каждой пары реакций (5.10) и (5.11). Количество активных частиц увеличивается лавинообразно. После п пар реакций (5.10) и (5.11) разветвления их число становится равным 3. Схематически цепная реакция горения водорода представлена на рисунке 9:

Рисунок 9 — Механизм горения водорода в кислороде».

Конец цитаты.

В представленной, остроумной схеме горения кислорода в водороде сделан упор на формальную (в семантическом смысле) возможность лавинообразного процесса. Семенов ни сколько не беспокоится, возможны ли в принципе каждая из реакций, которые он использует. Опыт, т.е. наблюдаемые взрывы гремучего газа, свидетельствует в его пользу.

Из нашего предшествующего анализа процесса горения водорода следует, что реакция (5.6) явно поглощает энергию (и значительно, М*), и реакция (5.9) вряд ли является эндотермической. А ведь эта, рекуррентного свойства реакция, является одновременно и стартовой, и результирующей. Получается, что её конечный результат, водяной пар, должен быть перегретым (2800 ºС). Всё это очень сомнительно. Но поскольку все промежуточные реакции являются виртуальными, а гремучий газ надежно взрывается, то всякая критика, которая не прекращается до настоящего времени, успешно отражается официальной наукой.

Химики, подобно математикам, доверились привлекательным манипуляциям символами, производимыми по установленным формальным правилам. Но эти правила не имеют отношения к энергетике описываемых процессов, требующих физической проверки.

В рамках взаимодействий, исключительно с электрическими полями, химические связи выглядят достаточно просто и привлекательно. К тому же Зоммерфельд в свое время разрешил электронам квантуемые эллиптические орбиты, и тем самым расширил ассортимент электрических связей. Но их возможностей все равно не хватает.

Дефицит сил, искусственно созданный пренебрежением магнитными силами, привел к функциональной перегрузке ковалентной связи, которая и так, сама по себе, вызывает недоверие своей несколько надуманной неестественностью.

Природное разнообразие заставляет придумывать разные химические связи с загадочным происхождением, например, силы Ван-дер-Ваальса, или уж совсем мистические – силы Казимира.

Чтобы иметь представление о трудностях теоретиков, пытающихся подменить магнитные силы тензорной природы, на векторные электрические силы, приведем наглядный пример.

Рассмотрим два идентичных подковообразных магнита с хорошо отшлифованными контактами полюсов. Смажем контактные площадки хорошим маслом и соединим магниты так, чтобы образовался замкнутый контур.

Оценим энергию связи этих магнитов двумя различными методами.

По первому методу будем растаскивать магниты, прилагая усилие строго по оси, которая ортогональна к плоскости контактов.

По второму методу повернем магниты вокруг этой же оси на 90 градусов.

Результаты обоих методов будут одинаковыми, но затраченная работа будет различаться в разы.

Спрашивается – какую из этих величин нужно указать при описании энергии связи этой конструкции?

Естественно, правильным будет указать обе величины со ссылкой на метод. Такая запись является оператором, что по отношению к тензорным взаимодействиям не является неожиданностью.

Сознательно исключив из своего инструментария магнитные связи, теоретики создали себе ворох проблем, которые постепенно завели химию в электрический тупик.

Основы кластерных взаимодействий

Отвлечемся временно от взаимодействия водорода и кислорода, и обратимся к поведению облаков различного происхождения и качества.

Все обращали внимание как в воздухе случайно образовавшиеся маленькие облачка и струйки дыма имеют тенденцию к сохранению своей текучей целостности, которая удерживается какими-то слабыми и податливыми силами.

Что это за силы? А всё те же: гравитационные, инерционные, электрические и магнитные. Почему же мы ничего не знаем о дисперсионном проявлении этих сил? Потому, что к этим силам не смогли применить математику, по причине кардинального несоответствия истинно природных молекул и их математической идеализации абсолютно круглыми упругими шариками.

Если представить газ в образе желейного застывшего стоп-кадра, и раскрошить его на отдельные молекулы, отведя каждой из них максимум доступного пространства-желе, то желейные кусочки с молекулами предстанут объемными бугристыми фигурками (уж точно не шариками), способными изменять свою форму в зависимости от ближнего окружения, а также от общего состояния газа. Эти фигурки будут являться условной формой молекул газа в искусственной среде, созданной нашим воображением, при некоторых, конкретных условиях. И эта, по-новому описанная среда, будет обладать свойством неразрывности.

Если вновь запустить время, то фигурки с молекулами в этом представлении будут зыбкими и изменяющимися в некоторых допустимых пределах. Назовем такую форму представления облекульной, а каждый её элемент — «облекулой».

Эти облекулы, несколько напоминающие амёб, слабо удерживаются между собой, или слабо отталкиваются, не отстраняясь, создавая причудливые потоки и вихри, которые подчиняются своим законам, своих слабых кластерных взаимодействий.

Поскольку облекулы реально обеспечивают слабое взаимодействие, то мы не можем считать поле на их границах равным нулю. Считать, что на всей границе облекулы поле удержания является одинаковым — тоже нет причин.

Если топология перепадов поля округлых, но бугристых облекул имеет избранные устойчивые направления своих максимумов и минимумов, позволяющих формироваться чуть более прочным связям именно в данном положении, то облекулы могут формировать малоустойчивые кластерные образования, например, облака.

Слабые облекульные поля, имеющие только радиальную направленность, будут способствовать уплотнению структуры облаков, т.е. увеличению их относительной плотности.

А вот облекульные поля, имеющие тензорную структуру, могут создавать облака-кластеры, как с повышенной плотностью, так и с уменьшенной.

Меньшая плотность образуется за счет специфики конкретной кластерной структуры облака, сформированной по принципу конструкции пемзы. Благодаря этому свойству, насыщенные водой грозовые облака не опускаются на землю, а плывут во влажном воздухе, не нарушая закон Архимеда.

Научное сообщество проявило странное равнодушие по поводу открытия Авогадро, касающегося объема газового моля. Природа этого эффекта нигде не описана, и создается впечатление, что это никого не интересует. Если связать модель облекулы с числом Авогадро, а это число косвенно определяет объем пространства занимаемого каждой (одной) молекулой, то родство этих двух представлений становится очевидным. Можно предположить, что облекула и объем, занимаемый одной газовой молекулой в составе моля, это одно и то же, т.е. объем облекулы равен объему моля деленному на число Авогадро, т.е. равен 22,4/N литров. Остается выяснить, какие же природные явления обеспечивают равенство объемов занимаемых газовыми молекулами любого обличия.

Горение гремучего газа, применительно к кластерным образованиям

Вернемся теперь к взаимодействию водорода и кислорода в молекулярном качестве. Сделаем целевое предположение, а именно: молекула кислорода и молекула водорода, в качестве облекул, толерантны между собой, и их облекулы могут образовывать достаточно устойчивые хлипкие кластерные конструкции, напоминающие сечение двутавровой балки, в котором молекула кислорода выполняет роль стойки, а две молекулы водорода – роль перекладин, условно — нижней и верхней.

Чтобы объяснить особенности и нюансы горения/взрыва кислорода в водороде, необходимо немного развить наши смелые, но интуитивно обоснованные, предположения.

Двутавровая зыбкая конструкция во времени может, как разрушаться, так и вновь создаваться (рекомбинировать), формируя динамическое равновесие.

Этот кластерный элемент может служить исходной позицией для химической реакции, в процессе которой образуется виртуальная молекула Н4О2. Выбор исхода зависит от сложившихся внешних обстоятельств.

Тенденция к образованию молекулы Н4О2 усиливается с повышением плотности смеси, и с ростом её температуры.

Процесс создания молекулы Н4О2 начинается со случайного формирования водородной связи между одним из атомов кислорода и между атомом водорода из состава водородной облекулы. Резкое притяжение атома водорода из состава кластерной (Н4О2) облекулы провоцирует образование остальных связей молекулы Н4О2 в стандартном химическом формате.

Здесь мы вынуждены сделать еще одно, главное предположение: эта молекула Н4О2 в процессе создания становится активно неустойчивой, так как предшествующая магнитная связь атомов кислорода моментально превращается в свою противоположность – магнитное отторжение (отталкивание).

Притяжение становится магнитным отталкиванием, к тому же более энергичным. Молекула Н4О2 энергично распадается на две стандартные молекулы воды. Скорость разлета молекул воды соответствует тепловой скорости при температуре 2800ºС. Это температура горения кислорода в водороде.

Случайный и единичный, но очень энергичный распад двутавровой облекулы (Н4О2), может инициировать в соседних областях сразу несколько аналогичных реакций синтеза–распада. В результате естественной цепной реакции получаем взрыв гремучего газа.

Без энергичного распада виртуальной молекулы Н4О2 у нас в плане выделения энергии ничего не получится. Распад обязан быть энергичным, ибо он такой и есть.

Каковы же причины столь энергичного распада молекулы Н4О2.

Феномен моментальной магнитной инверсии

Не будем прибегать к услугам произвольных допущений, а вспомним курс магнетизма, преподаваемого в средней школе. А еще вспомним свойства группового тока, создаваемого электронной оболочкой сомкнутых в молекулу атомов кислорода, из нашего примера выше.

Из школьного курса известно, что при намагничивании и перемагничивании ферромагнетиков четко фиксируются акустические щелчки. В свое время, некий авторитет описал процесс намагничивания как процесс скачкообразного поворота кристаллических доменов под действием стороннего поля намагничивания. Идея очень сомнительная, если не сказать вздорная. С тех пор, как идея была озвучена, микроскопы достигли разрешения, способного рассмотреть поворачивающиеся домены, но поворотов никто не обнаружил. Однако с тех пор ничего другого предложено не было.

Попытаемся исправить положение.

Если снять жестяную консервную крышку с бомбажной (вздувшейся) стеклянной банки, то эта крышка сохранит свою выпуклость. Нажав на выпуклость с некоторым, довольно энергичным усилием, можно продавить её в другую сторону, и она опять будет сохранять это новое состояние. Процесс изменения направления выпуклости происходит скачкообразно и сопровождается акустическим хлопком. Нечто отдаленно похожее происходит в напряженном кристалле ферромагнетика. Кристалл меняет свой прогиб, издавая акустический щелчок. При этом чуть-чуть изменяется геометрия кристалла и одновременно меняется набег фазы в пучности группового тока, формирующего магнитный момент кристаллического домена. Набег фазы вызывает мгновенную смену направления магнитного поля данного домена. Не надо забывать, что мы имеем дело не просто с токами, создающими магнитное поле, а с групповыми токами, законы поведения которых отличны от тех, к которым мы привыкли. Для смены направления тока не требуется смены направления напряжения питания, достаточно ничтожного изменения какого-нибудь параметра, которое (изменение) чуть-чуть изменит относительную фазу возвращения электронов на контур группового тока.

Таким образом, наше гипотетическое предположение о магнитной химической связи на основе группового эффекта приобрело реальное подтверждение, домены магнитов действительно щелкают, но при этом не кувыркаются в пространстве, а только меняют на 180º направление своего магнитного поля в соответствии с направлением механического напряжения (разновидность пьезо-эффекта).

У нас есть возможность экспериментального подтверждения данной концепции.

Если в официальной модели величина поворота домена не предсказуема, то в предлагаемой модели поворот строго определен и равен 180º. Кроме того, по мере увеличения поля намагничивания, количество доменов, сменивших знак, должно строго соответствовать увеличению проекции внешнего поля на магнитную ось домена. В случае официальной модели строгой зависимости быть не может, т.к. усилие поворота каждого домена будет различным.

Теперь нам нужно распространить этот принцип на молекулярный магнитный момент, а затем проверить полученные выводы.

Процесс горения кислорода в водороде

Что происходит в момент сгорания кислорода в водороде?

В исходной молекуле кислорода, результирующие силы магнитных моментов и моментов наведенных диполей двух атомов кислорода слабо притягивают атомы друг к другу, причем электрические силы, скорее всего, являются силами отталкивания.

Как только к молекуле кислорода с одного конца присоединятся два атома водорода (молекула водорода), характер движения электронов в оболочке кислорода существенно и резко изменится, в результате чего магнитный момент группового тока тоже изменится непредсказуемо. В общем случае это изменение трудно предсказуемо. Мы же должны предположить, что магнитный момент сменит знак, и к тому же еще и усилится. В результате атомы молекулы кислорода, ставшие основой для двух молекул воды, сразу оттолкнутся, реализуя тем самым процесс взрыва (или горения) кислорода в водороде.

Дополнив дисперсионные силы Лондона магнитными связями, опишем общий принцип горения сложного вещества, сопровождаемого традиционным распадом топлива.

Итак, любой агрессивный атом (H, Cl, O и т.д.) в составе молекулы, или как радикал, агрессивно сблизившись с толерантным атомом из состава большой молекулы топлива, образует с этим атомом сильную химическую связь. Эта связь вносит радикальные изменения в магнитную составляющую химической связи «атакованного» атома с молекулой топлива — и «атакованный» атом ( или их группа) тут же энергично отталкивается от молекулы топлива со скоростью, определяющей данную температуру горения.

Если очень кратко, и без нюансов, то это — всё.

С точки зрения представленной концепции, в реакции горения водорода и кислорода вырожденным топливом является молекула кислорода. Значит, при горении гремучего газа горит именно кислород.

Механизм взрыва гремучего газа

Вернемся к взрывной реакции водорода и кислорода, т.е. к гремучему газу.

Приняв концепцию кластерных облекул, уже легко представить вероятную модель детонации гремучего газа.

Хаотичная изначально смесь водорода и кислорода должна некоторое время «созревать» в смесь гремучую, формируя при этом из облекул кислорода и водорода кластерные двутавровые облекульные конструкции, которые затем и детонируют.

Этот эффект можно подтвердить экспериментально. Для этого необходимо смесь водорода и кислорода производить быстро, и, заполняя один и тот же объем, поджигать её, изменяя интервал от момента заполнения до момента поджога (взрыва). Взрыв должен быть более эффективным, когда время «созревания» больше. Этот эффект должен иметь достаточно быстрое насыщение.

В этом же эксперименте можно установить степень участия в реакции взрыва однотавровых (Т-образных) кластерных элементов, процент которых должен быть больше в более свежей гремучей смеси. Признаком участия однотавровых образований облекул в таких реакциях должно служить присутствие в атмосфере взрыва атомарного кислорода, который образуется после взрыва, наряду с водой.

Вот по этим признакам можно надежно судить о справедливости предложенной модели горения водорода.

Однако возможное отсутствие этих признаков вовсе не явится опровержением концепции в целом. Дело в том, что если атомарный кислород успеет прореагировать с молекулярным водородом, то его будет трудно обнаружить. Однако данная реакция должна, скорее всего, иметь совсем другую теплотворную способность, и её, все-таки, можно выявить.

Предлагаемые оценки будут достаточно наглядными, если время «созревания» гремучей смеси достаточно велико. В этом случае надежным индикатором истинности данной концепции будет совсем простой опыт: анализ продукта горения молекулярного водорода, подаваемого в воздух по трубке-горелке. В воздухе, над пламенем горелки должен присутствовать атомарный кислород.

Еще одним признаком справедливости предложенной модели может служить реакция горения атомарного кислорода и молекулярного водорода. Реакция горения атомарного кислорода должна отличаться заметно меньшей теплотворной способностью, т.к. в процессе горения будет отсутствовать эффект магнитной инверсии и эффект энергичного расталкивания молекулы кислорода в момент превращения её в молекулу воды, вызываемую сменой полярности групповых магнитных токов.

Заключение

Физические свойства кластерных образований, с позиции существования облекул, только еще предстоит изучать и классифицировать. При этом необходимо отдавать себе отчет, что облекула, как единичный элемент любого кластера, в свободном пространстве не существует. Облекула — это динамическое порождение среды, некая слабая, но живучая корреляция окружения, действующая на реальную молекулу. Облекула – своеобразный групповой эффект, который возникает одновременно с рождением кластера.

Теорию кластерных образований наверняка можно построить, не прибегая к образу облекулы. Но эту теорию невозможно построить без обращения к групповым магнитным токам, дополняющим до логического завершения, так называемые дисперсионные силы.

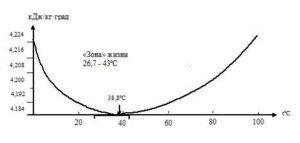

Из самых общих соображений следует, что водородная магнитная связь является основой для образования длинных молекул, являющихся основой жизни.

Кроме того, уникальность водородной связи проявляется и в свойствах такого уникального продукта природы — как вода. Как в молекуле водорода водородная связь обеспечивает большую внутреннюю энергоемкость молекулы, так и в конструкции молекулы воды, водородная связь обеспечивает уникально большую энергоемкость воды. Свойство обеспечивается за счет камертонного эффекта, реализуемого в молекуле воды атомами водорода. Этот же эффект объясняет другие удивительные свойства воды, в том числе, в своем вырожденном (нитевидном) представлении, он вызывает существование воды в формате двух фракций: с треугольными молекулами и с квазиустойчивыми, нитеобразными молекулами [5]. В нитеобразном состоянии атомы водорода фиксируются в позиции антиподов, и вода становится носителем потенциальной энергии, способной от малого толчка превращаться, без потерь, в кинетическую энергию внутренних колебаний.

Нитеобразная вода имеет огромное значение в биологических процессах.

При ударе по голове часть нитеобразных молекул воды в длинных нейронах мозга разрушается – и человек временно теряет сознание. Дело в том, что нитеобразные молекулы воды играют решающую роль в устройстве нейронов. Это не предположение автора, а заявление профессионального нейрохирурга в научной статье, утерянной, к сожалению, автором.

С помощью нитеобразной воды легко объясняется эффект более быстрого замерзания горячей воды при низкой температуре (эффект Мпембы) [5].

Всё это, и многое другое, объясняется особенностью магнитных связей атомов водорода в составе молекул. Однако податливость этих связей не может быть обеспечена жесткими квантовыми моделями атомов.

Нижний Новгород, 2020 г.

Источники информации

- Леонович В.Н. /Соотношение неопределенности, и его профанация. Интернет: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11772.html .

- Костюшко В.Е. /Экспериментальная ошибка П.Н. Лебедева – причина ложного вывода об обнаружении им давления света. Русское Физическое Общество Энциклопедия Русской Мысли. Т. XVI, стр. 34.

- Фриц Лондон. /Дисперсионные силы. Интернет.

- Семенов Н.Н. /Цепные реакции. Ленинград, 1934, Госхимтехиздат 555 стр.

- Леонович В.Н. /Загадочная вода и дармовая энергия. Интернет: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11201.html .